���\���̐Δ�E�����Ŕ��@�@�X�V�@2014.05.31

���\�̐��̕���������NjL�������ł��B

| �m���D |

���@�@�@�@�� |

��@�� |

| �P�D |

�Y�ܐΔV�� |

�����E�앗���c |

| �R�D |

�L�����A�T�O���N�L�O�� |

�����E�L�� |

| �T�D |

�q���̗R���̔� |

�����E�匴 |

| �V�D |

�R���呥�搶�V�� |

�����E�匴 |

| �X�D |

���ԑ��L�˔V�� |

�����E��x |

| �P�P�D |

��ʈ��S�V�� |

�����E��x |

| �P�R�D |

�Ì��ʉY�� |

�����E�� |

| �P�T�D |

�擇�X�I�E�̖� |

�����E�� |

| �P�V�D |

�Ì��̉Y�߂̔� |

�����E�� |

| �P�X�D |

ESSAYONS�@L.Z. |

�����E�� |

| �Q�P�D |

�D�Y�̃j�b�p���V�A���Q���ی�т�

�T�v�Ŕ� |

�����E�D�Y |

| �Q�R�D |

�łV�� |

�����E�㌴ |

| �Q�T�D |

���̂��̐� |

�����E�Z�g |

| �Q�V�D |

�C���I���e���}�l�R�Ƃ̋����̂��߂� |

�����E�Y���� |

| �Q�X�D |

�}�����h�D�̑�i���{�̑�P�O�O�I�j |

�����E�Y���� |

| �R�P�D |

�����̐ߍ� |

�����E���� |

| �R�R�D |

�c���c�c�鉥���~�� |

�����E�c�[ |

| �R�T�D |

�L�O���@�^�u�̘V�� |

�����E�c�[ |

| �R�V�D |

������� |

�����E�c�[ |

| �R�X�D |

���\�g���l���H���̐̔� |

�����E���l |

| �S�P�D |

�m��.�P�P�Q�R�V�����_ |

�����E���l |

| �S�R�D |

�C���I���e���}�l�R�����ߊl�̒n |

�����E�D�� |

| �S�T�D |

�J�}�h�}�̔� |

�����E�D�� |

|

| �m���D |

���@�@�@�@�� |

��@�� |

| �Q�D |

�J��V�� |

�����E�L�� |

| �S�D |

�|�x�����{�s�T�O���N�L�O�^�C���J�v�Z�� |

�����E�L�� |

| �U�D |

��C�v�Y���V�� |

�����E�匴 |

| �W�D |

���\���̊T�v�i���ԋ��j |

�����E�匴 |

| �P�O�D |

�}�U�J�C�V�� |

�����E��x |

| �P�Q�D |

�k�����䂪�Ӓn |

�����E��x |

| �P�S�D |

���ΐ� |

�����E�� |

| �P�U�D |

�Ì��̃T�L�V�}�X�I�E�m�L�Q�������Ŕ� |

�����E�� |

| �P�W�D |

���ӋL�O�� |

�����E�� |

| �Q�O�D |

�D�Y�̃j�b�p���V�Q�� |

�����E�D�Y |

| �Q�Q�D |

�k�ݓ��H�J�ʋL�O�V��

�@�@ |

�����E�D�Y |

| �Q�S�D |

�Z�g ���A�L�O�� |

�����E�Z�g |

| �Q�U�D |

�Y�����̔� |

�����E�Y���� |

| �Q�W�D |

�ݍ��� |

�����E�Y���� |

| �R�O�D |

�����V�R�ی��� |

�����E���� |

| �R�Q�D |

�ߍՁ@�������w��L�O�� |

�����E�c�[ |

| �R�S�D |

������̉� |

�����E�c�[ |

| �R�U�D |

�L�O���@��|�c�[���V�����~�� |

�����E�c�[ |

| �R�W�D |

���b�����{�̔� |

�����E�c�[ |

| �S�O�D |

���\�g���l���̃v���[�g |

�����E���l |

| �S�Q�D |

�|�x���q�ߐ����j�������g |

�����E���l |

| �S�S�D |

���������Y�㗤�̒n |

�����E�D�� |

| �S�U�D |

��̐� |

�����E�D�� |

|

�P�D�Y�ܐΔV��

�Y�ܐΔV��

|

�Y�ܐ�

�n�e���}

�V�L�i

| �� |

�Y�ܐF���X���i�C�V |

| �� |

�{���̖Y�ܐ́A���̔�̌������ĉE�葤�̊�̏�ɋL����Ă��܂��B |

|

�{���̖Y�ܐ�

|

|

�Y�ܐΔV��@�S�i

�u�Y�ܐ̔�v�́A���\���쓌���̓앗���c�̕l�ɂ���A�g�Ɗԓ��Ɍ������Č��Ă��Ă��܂��B�������ꂽ�̂͂P�X�X�Q�N�W���P�T���ł��B

�Ȃ��A�g�Ɗԓ��ɂ́u�w���ԗ��v �����Ă��Ă��܂��B |

|

�Y�ܐΔV�茚���̂���܂�

|

�Y�ܐΔV�茚���̂���܂�

�g�ƊԌ����َn�߁@�֓��A���A����{���A�Ί_�A���\���̊e�g�Ɗԋ��F��A�����M���搶�̌�Ƒ��y�с@���̎ҁA�m�l�A�F�l�A�ސE���E���A���d�R�S���O�̊e�w�Z�A�����̏��ЁA���@�ւ̐l�X�̕��a��������M�����ӂ����F�u�Ɉ˂��đS���E�l�ނ̍P�v���a���肢�A�����Ȑ푈�ׁ̈A�S���Ȃ����������̃}�����A�]���҂̐��싟�{�Ɨy���g�Ɗԓ���]�ގ����搶�̈⓿���Âь����������̂ł���B

�Y�ܐΔV�茚�����Ɗ�����

(�ȉ��ȗ�) |

|

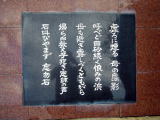

����ɉ���@��̓��e

�Ăׂǔ����������݂̕l

��������I���Â��Ƃ�����

�A��ʋ����q�������t�̐�

���т�܂��@�Y�ܐ�

|

|

�Y�ܐ̔�

�@���̈�т͗��j�I�Ȑ푈�}�����A�̔ߌ��̗싫�ł���@���l�ܔN�l���@�g�ƊԂ̏Z�����R���ɂ���Ă��̒n�ɋ����a�J������ꑽ���̐l�X���M�у}�����A�ɜ늳���ā@�×��̓��e�����߂Ȃ���S���Ȃ���

�@���̐l�X�̋�Y�͂܂��ƂɕM��ɐs�����������̂�����@�w���ƂƂ��ɑa�J���@���̊w�������̎��������Ȃ���@�l�ӂ̊�Ɂu�Y�ܐv�ƍ������M���搶�̐S��͎@����ɗ]�肠��

�@���̔肪���j�����p���@�a�v�����l�X�̗���Ԃ߁@���a�n���ւ̑b�ƂȂ邱�Ƃ��F��肤

�@�����N����

�@������w���_�����@�@���ǓS�v |

�Q�D�J��V��

�J��V��@�\��

������

|

�y�\�ʁE��i�z

�J��V��

�y�\�ʁE���i�z

�L�O�茚���Җ�

�i�ȉ��ȗ��j

�y���ʁz

�L���J��c

���A�R�O���N�L�O

���a�T�W�N�U���X�� |

�L�������قƔ�

| ���̔�͖L�������قׂ̗Ɍ��Ă��Ă��܂��B |

|

�R�D�L�����A�T�O���N�L�O��

�L�����A�T�O���N

�L�O��

����

|

�y�\�ʁz

�L�����A�\���N�L�O

��S����

�S��@��������

�y���ʁz

���a�Q�W�N�i����P�X�T�R�N�j�U���X���������{�v��ږ��Ƃ��āA�L���J��c�͂��̒n�ɓ��A�����B

�����A�J��͍�����ɂߕM��ɐs������J���s���s���̐��_�ŏ��z���A���a�T�W�N�P�O���X�����A�R�O�N���߂ł����}���n��Z���ꓯ�傫�Ȋ�тŐ���Ɏ��T�����s�����B

��X�͂���ȍ~����B�̊J�_��Y��鎖�Ȃ��p�����A�n��̐������W��簐i�����݂̋P�������L�����`������Ɏ������B

�{�����A���甼���I�̐ߖڂɂ�����A�X�Ȃ���i�𐾂����̋L�O�������������̂ł���B

�@�@�����P�T�N�i����Q�O�O�R�N�j�P�P���g�� |

�u�J��̗��v���i

| ���̔�͖L�������ٌ����́u�J��̗��v�̑O�Ɍ�������Ă��܂��B |

|

�S�D�|�x�����{�s�T�O���N�L�O�^�C���J�v�Z��

�^�C���J�v�Z��

�y�����v���[�g�z

|

�y�㕔�����z

�|�x�����{�s�T�O���N�L�O�^�C���J�v�Z��

����P�X�X�W�N���`����Q�O�Q�R�N�s��

�y�����v���[�g�z

�|�x�����{�s�T�O���N���L�O���āA���݂��疢���ւ�

���̉˂����ƂȂ�^�C���J�v�Z����ݒu���܂��B

�q���B���͂��ߑS��������̔M�����b�Z�[�W�Ȃǂ��A

�[�߂��Ă��܂��B

���̃^�C���J�v�Z���̔��́A�����{�s�V�T���N�ƂȂ�

����Q�O�Q�R�N�V���Q���ɊJ������A���Ȃ��̂��茳��

���b�Z�[�W�͊m���ɂ��͂����܂��B

�@�P�X�X�W�N�V���Q��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�x�����@�����{�@�i

|

�����i

| ���̃^�C���J�v�Z���́A�|�x�����E�𗬃Z���^�[���ɐݒu����Ă��܂��B |

|

�T�D�q���̉��v

�q���̉��v�̔�

|

�y�\���z

�q���̉��v

���a�\�Z�N���ꌧ�͏\�܃P�N�U���v�掩��_�n�ݖ@�Ɋ���̒n�ɐV��

����������̂ɓ��A���Ƃ�i�ߌ����{�݂̈�ɔq�����n�e���R�̘[��

���ĐV�闼���̐_�X�����_�����a��Z�N�܌������Ղ��s�ӂƂ������G��

�ɂ͂܂ꂻ�̎������I��ƂȂ����B

���l�X�͒n��Č��̒��Ŕq���̈ʒu�͉�������Ƃ��Ă��̏��n��

��ߏ��a��\��N�V���n�����番�_���Đ_�Ђ����Ă��B�����͗����

�܁Z�N�����ɉ��v�̔���ޗ�

��_�� �� ���M�@�_�f�@���f �� ���R

�y���ʁz

�������N�g���@����C�@���� |

| ���̔�͑匴�n��̑匴�_�Г��Ɍ��Ă��Ă��܂��B |

|

�U�D��C�v�Y���V��

��C�v�Y���V��

|

�匴�n��

�������̕�

���肵����

�e��炢��

��������

���̌��т�

�i���ɓ`���� |

��C�v�Y���́A���a�P�X�N�S�������d�R�x�����ɒ��C�A���a�Q�O�N�T���ɋɂ��x�������ɂ̍��Ŕ����B�V�铇�o�g�œ��ɑ匴�ւ̈ڏZ�𐄂��i�߁A�S���Ȃ�܂łɌM�Z���⏖�����ʂȂǂ����͂���Ă���B |

�V�D�R���呥�搶�V��

�R���呥�搶�V��

�\��

���ʁE������|

|

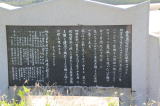

�y�\���z

�|�x���@���_����

�R���呥�搶�V��

�y���ʁz

�i������|�j

�|�x�����_�����i���a�T�O�N�Q���Q�R�������j

�@�̎R���呥�搶�́A�吳�P�O�N�V���X�����������]���S���g���ł�

���܂�ɂȂ菺�a�T�W�N�O�c�@�c���ɏ����I�ȗ��W�Q�ő��E�����

�܂ō����̏�ō�����b�E�ʏ��Y�Ƒ�b���͂��ߎ�v�ȃ|�X�g���

�C����A�䂪���̕��a�Ɣɉh�ɑ傫�ȍv�����Ȃ���܂����B

�@���ɉ��ꌧ�ɂ��ẮA���a�S�T�N�A���a�S�U�N�����{��������

�Ƃ��āA����̖{�y���A�̉~���Ȏ����ɐs������A�܂����㉫��J��

�������Ƃ��āA��z����������r�Ǝw���͂������Ė{�y���A�ɔ���

�������A����U���J���Ɋւ��鏔�@�ߐ���̐��i���܂��ɗ��j��

�c�鐔�X�̈̋Ƃ𐬂��������܂����B

�@�䂪�|�x���ɉ����ẮA�C���ʂ̋@�\�g�[�Ɲ�鯎��̈�������

�m�ۂ������Z�����N�̏d�v�ۑ�ł������A�i�ʂȌ����������ĕ�

�A�Ɠ����Ƀz�o�[�N���t�g���A�q���A�C���ʂɈ��v����������

���܂����B���a�T�O�N�Q���A���\������u���̐��v���C�ꑗ���ɂ��

�����E�V�铇�ɋ����������A���̌�|�x���E���l���E���ԓ��Ǝ��X

�ɐ�������܂����B���a�U�R�N�ɔg�Ɗԓ����W�����{�݁A�X�ɔ�

�ԓ��E���\���D���E�V�铇�̊C�ꑗ�d�̎������͂��߁A�e���X�̌o

�ϊ�Ղ�Y�ƐU�����������{�݂̐����ɑ���Ȍ�s�͂�����܂����B

�@����Ē|�x�����́A�n�攭�W�̑剶�l�̎R���呥�搶�ɕ̐�

��������i���㐢�ɂ��̌��т��������邽�߁A�����ɐ搶�̋�����

�����������̂ł���܂��B

�@�@�@�����P�W�N�Q���g��

�@�@�@�@�@�@�R���呥�����L�O���Ɗ�����

�@�@�@�@�@�@�|�x�����@�吷�@��

|

�R���呥�搶�V�����i

�R���呥�搶�V��

���ʑS�i

| ���̔�͑匴�n��̗����U���Z���^�[�����Ɍ��Ă��Ă��܂��B |

|

�W�D���\���̊T�v�i���ԋ��j

�u���\���̊T�v�v

�v���[�g

���Ԑ�

|

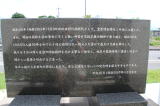

�y�\���z

���\���̊T�v

�@���\���́A����{���Ɏ����傫�ȓ��łQ�W�C�S�S�S�����̍L��Ȗʐς�L���A���̂X

���͍��L�n�ŁA���w����ʓV�R�L�O���̃C���I���e���}�l�R���n�ߗ��������A

�A���A�����A���ނȂNJw�p�I�ɋM�d�Ȗ쐶���A�������������Ă��铇�Ƃ��č���

�����Ɏw�肳��Ă���B

�@�n�`�́A�唼���R�x�I�l���������A�W���S�T�O���O��̘A�R���J�͂��āA��

�������̌k�����Ȃ��Ă���B

���ł������̒��Ԑ�A�����̉Y����̓��k���́A���m�̃A�}�]���Ƃ����A

���̉͐여��ɂ́A��K�͂ȃ}���O���[�u�т��L����A�قƂ�ǂ������̎p

���Ƃǂ߂Ă���B |

| ���̃v���[�g�͒��ԋ��̂قڒ������i�㗬���j�ɐݒu����Ă��܂��B |

|

�X�D���ԑ��L�˔V��

���ԑ��L��

���w���

|

���w��j�Ձ@���ԑ��L��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w��N�����@���a�R�P�N�P�O���P�X��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�݁@�n�@�@�|�x�����앗����

�@���Ԑ�͌��Ɍ`�����ꂽ�{�L�˂́A�������P�O�O�O�`�P�Q�O�O�N�O�̊L�˂ŁA�y�킪�܂������݂�ꂸ�A�Ί킪�����̂������ł��B

���̈�Ղ���o�y�����╨�ɂ́A�Ί�A�L���i�A�p�B�A�J���ʕ�A���ЁA�L�k�ށA�b�����A�ĐȂǂ�����܂��B�Ί�̎�ނɂ́A�Ε��E�ȐE���E���E���V�Ȃǂ�����܂��B���E�C�E��Y�̊L�k�ށA���E�W���S���̍��A�ĐȂǂ��o�y���Ă��邱�Ƃ���A�߂��̎R�E��E�C�Ŏ��̏W�ɂ���ē���ꂽ�H�����Đ�p���Ē��������ƍl�����܂��B

�@����ɁA�S���̓B�A�J���ʕ�A���Ђ��������Ă��邱�Ƃ���A���̒n��Ƃ̌𗬂����������Ƃ����@����܂��B

�@���̈�Ղ́A�S���I�ɂ��܂�ȐV�Ί펞��̖��y���ՂƂ��Ēm���Ă���A���d�R�n��̗��j���𖾂��邤���ŏd�v�Ȉ�Ղł��B

�@�Ȃ��A���̒n��ŋ��邱�ƂȂ������ύX���邱�ƁA���́A�ۑ��ɉe�����y���s�ׂ����邱�Ƃ͏��ŋւ����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����W�N�R��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ꌧ����ψ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�x������ψ���

|

���ԑ��L�� ������

| ���̔�͑匴�����璇�ԋ���n���Ă����̉E�葤�ɂ���܂��B |

|

�P�O�D�}�U�J�C�V��

�}�U�J�C�V���y�\�ʁz

���y���ʁz

|

�y�\�ʁz

�}�U�J�C�V��

�������

�@�����

�Ȃ���

�@���ɂ���

�Ȃ���

�@����������

���邮�݂�

�ނ����݂�

�@����

�ӂ�����

�y���ʁz

���\���J��ږ����҃}�U�J�C

�|�x���ɐ��܂ꂽ�}�U�J�C�́i�����j��Z�N

�i��Z�O���j�ߍ��Ȑl���ł̎{�s�ɂ��

�}�����A�̖����ƌ�ʂ̂Ȃ������

���Œ��Ԓn����J��

�\�̕��̓}�U�J�C�̗E�����]�����\�I

��߂ł���

��X�͂��̉̂Ɏx�����č�����z����

�n��Љ�ɗE�C�ƍ��ȐS���������\����

�鋫�J��ɒ��̑�Ȃ���҂̎���

���]���⓿���������邽�߉��̒n�ɂ�

�̔����������

�@�������N�����O�\��

�|�x���o�g�}�U�J�C�̔茚��������

�i�ȉ��ȗ��j

�u�}�U�J�C�v�Ƃ��|�x���̗��j��̐l���ł���u�^�h�v�ŁA�W���I�����ɒ|�x���ލ��ԑ��Ő��܂�܂����B�P�X�ŕ��Ƃ��A���R�Ƃ̑c�ƂȂ�A���̌�A���\�����ԑ��ɈڏZ���A�R���r�n���J�c���ɂ����Ɠ`�����Ă��܂��B

�u�}�U�J�C�߁v�́A�|�x���ɐ��܂ꂽ�u�^�h�v�ƁA���̗��l����l����ɂ���Ē|�x�Ɛ��\�Ɉ����ꂽ�ߌ����r�������w�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B |

�}�U�J�C�V�艓�i

| ���̔�͑匴�����璇�ԋ���n���Ă����̍��葤�ɂ���܂��B�P�X�X�V�N�Ɍ�������܂����B |

|

�P�P�D��ʈ��S�V��

��ʈ��S�V�� �\��

|

�y�\�ʁE��i�z

��ʈ��S�V��

�y�\�ʁE���i�z

�|�x��

���d�R�x�@��

���d�R�n���ʈ��S����

�����P�S�N�X���Q�X��

�y���ʁz

���d�R�n���ʈ��S����

�n���T�O���N�L�O����

�i�ȉ��W�Җ��ȗ��j |

��ʈ��S�V�� ����

| ���̔�͑�x�n��̑�x���X���Ɍ��Ă��Ă��܂��B |

|

�P�Q�D�k���� �䂪�Ӓn

�k���� �䂪�Ӓn�̔�

|

�y��i�z

�k���� �䂪�Ӓn

���c�_�n�J�����Ƒ�x�n�抮���L�O��

�y���i�z

�|�x���y�n���Nj� |

| ���̔�͑�x�n��̔_�n�ɂ��鋋�����̂��Ɍ��Ă��Ă��܂��B |

|

�P�R�D�Ì��ʉY��

�u�Ì��ʉY�߁v�̔�

| �u�Ì��ʉY�߁v�̔�́A�����̌�ǐ�W�]�䂻�ɗ��Ă��Ă��܂��B |

|

�Ì�(����)�ʉY��(����Ԃ�)�@�m��i�n

|

(��)�@�m���i�n

|

�Ì�(����)�ʉY(����)�ʔ��d��(�₢����)

���d�d(�₢����)�є��^��(�݂䂵��)

����(����)�~(�݂�)�������

|

�Ì��̉Y�ɂ��т������d�x(�₦����)

���d���d�ɏd�Ȃ��Ă�����^��(�݂䂷��)

���܂ł����߂Ă�����

|

����(������͂�)�ԂȂꂵ��

�~(���)�ʉԏ���(�Ȃ݂���)

����(����)���(�͂�)�䂳����

|

���Ԃ̔@���������ԂȂꂵ�܂�

�~�̉Ԃ̔@�������킵��������

�����Ԃ̐���̂悤�ɔ�����

|

���U(���ł�)��Η��V�q(���Ƃ��ʂ�)

������(�����)�ʓ�(�ɂ�)�����サ��

����(����)���(��)�܂��(�ɂ�)��

|

���̐l�̑����炱�ڂ�������

����(�����)�E����(����)�̂悤�ɂ������

�i�v�Ɏ��ɐ��܂��Ă����悤��

|

����(�݂���)�ʑz(����)����

��(����)����[�܂ʏ�(�Ȃ�)����

����(����)�[���(����)�� |

�����̑z����

�����������̐S���

���܂ł���l�����Ō���Ă����� |

|

�P�S�D���ΐ�

�u���ΐ߁v�̔�

| �u���ΐ߁v�̔�́A�����̌�ǐ�W�]�䂻�ɗ��Ă��Ă��܂��B |

|

��i�͂��j��ΐ߁@�m��i�n

|

(��)�@�m���i�n

|

��\���i�͂��͂�j�ʕv�i�Ԃ��j�Ό�i���j��

�l�\���i�䂷�͂�j�ʕv�i�Ԃ��j�Ί�i��j��

|

��\���̐l�v�𐿂��W��

�l�\���̐l�v���W��

|

�Ì��i����j�ʉY�i����j�ɓn�i�킽�j���[��

���^��i�݂䂵���j�Ɉځi���j���[��

|

�S�l�v�͌Ì��Y�ɓn��

�S�����ҁi����ӂ�������j�͔��^��(�݂䂷��)�Ɉڂ�

|

���q�i�݂ǂ��ȁ[�j��Ύ��i�������j��

�j�q�i�тӂȁ[�j��ρi�j��Y�i���j��

|

�������͐̉^������

�j�����͐H����S��

|

��i���ƂÂ��j���ρi���j���

�����i�݂��Â��j�����i�ȁj�݂�

|

�y������łɐΐς݂���

��b�����łɒz������

|

�ϔ��i�������j�炳�ρi���j���

�����i�Ȃ݂���j�炳���i�ȁj�݂͂� |

�H�I(����)�݂ɐςݏグ��

�Z�I(������)�����ɕ��ח��Ă� |

|

�P�T�D�擇�X�I�E�̖�

�u�擇�X�I�E�̖v�̔�

|

�擇�X�I�E�̖�(�}����)

���{���炢�����̌�����

���������n��ɓˏo���Ă���B�̂�

�D�̑ǂɂ����Ɠ`�����Ă���

�u�擇�X�I�E�̖v

|

�O�����

�u�擇�X�I�E�̖v�̔�́A�Ì��̎O����Ԃ̗����̗т̒��ɂ���܂��B

�����ŃX�I�E�́u�h�F�v�Ə��������ł��B |

|

�P�U�D�Ì��̃T�L�V�}�X�I�E�m�L�Q���̐����Ŕ�

�P�V�D�Ì��̉Y�߂̔�

�Ì��̉Y�߂̔�

|

�Ì��̉Y�̔��d�x

���d�����Ё@�݂䂵��

���Ԃ������

���ԂԂȂ��

�~�̉ԁ@�݂���

����Ԃ䂳����

���ӂ�Η��V�q

�������ʓ������悤��

����@���܂����

|

��̑O�̕l

| ���̔�͌Ì����w�Z�������̓����C�ݑ��ɉ��������ɂ���܂��B |

|

�P�W�D���ӋL�O��

���ӋL�O��

�����蕶

|

�y�\���z

���ӋL�O��

�y���ʁz

���O�N�Z��

��������������

�I�O�f��������

�����̍۔��d�R

�J�������̂���

���Ԗ쌴���H�H

����Ƃ��ĕS��

�~�����������

�ɛ������̔��

���ĂĊ��ӂ̈�

��\���܂��B

���l�N��

�@���d�R�n������

�@���䐢��

�@���\�����ꓯ

�����̗������{�̍����͑�ϖR�����������߁A�č������{�ɗv�����Ď������������H���݂��s�������j������܂��B���̂��Ƃ��獡�ł������̖����{�W�҂̖��O���������H������������܂��B�I�O�f�����H�́A���\���̌Ì���тƁA�Ί_���̕Č��n��i�약�`���C�ԁj�Ŗ����c���Ă��܂��B |

| ���̔�͌Ì��W���̍Ŗk��(���������F�䂤��ނ�̓���)�Ɍ��Ă��Ă��܂��B |

|

�P�X�DESSAYONS�@L�DZ

�d�r�r�`�x�n�m�r�@�k�D�y�̔�

|

�d�r�r�`�x�n�m�r�@�k�D�y

CONSTRUCTED by

ENGINEER�@DETACHMENT

�Q��ABC INF.C.T

�Q�O APRIL �P�X�U�Q

���̔�͐̕ČR���쌴��ŌR�����K���s�������Ƃ��L�������̂ƌ����Ă��܂����A�ڍׂɂ��Ă͕s���ł��B���Ă͖쌴��ɕČR�̒����n���������ƌ����Ă��āA���L�DZ�́Alanding zone�i�����H�j�̗����Ǝv���܂��B |

�� ���i

| ���̔�͏��l���߂�쌴��̓W�]�䉡�Ɍ��Ă��Ă��܂��B�������͏��l���B |

|

�Q�O�D�D�Y�̃j�b�p���V�Q���̔�

�D�Y�̃j�b�p���V

�Q���̔�

|

�y���z

�V�R�L�O���@�D�Y�̃j�b�p���V�Q��

���a�l�\���N�܌��\�ܓ��w��

�y�v���[�g�z

�V�R�L�O���@�D�Y�̃j�b�p���V�Q��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�S�V�N�T���P�T���w��

�j�b�p���V�́A�C���h�A�}���[�V�A�A�~�N���l�V�A�ȂǔM�тɕ��z�������ő�p��ʂ�z���āA�ꑫ��тɂ������\���D�Y�Ɠ������ɂ����݂��܂��B

���̒n��̃j�b�p���V�Q���̓��V�~�i�g��̃}���O���[�u�ѓ��ɂ���܂��B

�{��́A���s�̃��V�ŗt�͍������A�����P�O���ɂ����B�����ꂪ��������ˏo�Ă���l�q�́A���͂̃}���O���[�u�тƂƂ��ɓ��قȌi�ς����Ă��܂��B

���̐A���Q���́A���E�ɂ����镪�z�̖k���n�ƂȂ��Ă���A�A�����ԕ��z�n���w��M�d�ȌQ���ł���܂��B

�Ȃ��A���̒n��ɂ����ċ��邱�ƂȂ������ύX���A�܂��́A�ۑ��ɉe�����y�ڂ��s�ׂ����邱�Ƃ͖@���ŋւ����Ă��܂��B

|

�j�b�p���V�Q��

| �j�b�p���V�Q���͑D�Y�p���̉��ɂR�O����̖{���������Ă��܂��B |

|

�Q�P�D�D�Y�̃j�b�p���V�A���Q���ی�т̊T�v�Ŕ�

�D�Y�̃j�b�p���V�A���Q��

�ی�т̊T�v�Ŕ�

| ���̊Ŕ͑D�Y���̑D�Y���́A�����̎}�����������������ɂ���܂��B�O�������l�B |

|

�D�Y�̃j�b�p���V�A���Q���ی�т̊T�v

�ړI

�@�����ł́A���ی�тƐ��\���������̂Q�ӏ������������炵�Ă��Ȃ��j�b�p���V��ی삷��ړI�Őݒu���ꂽ�̂����ی�тł��B

�@�j�b�p���V�́A���O�̒ʂ胄�V�Ȃ̐A���ł����A�����҂ɂ���Ă͂P�T�O���P�C�T�O�O��Ƃ��Q�R�U���R�C�S�O�O��Ƃ�����Ă���悤�ɕ��ނ̓�����V�Ȃ̒��ɂ����āA�j�b�p���V���ɕ��ނ���Ă���͖̂{��P��A���Ȃ킿�P���P��̃��V�ł��B�{��͔M�уA�W�A�̃t�B���s���A�x�g�i���A�C���h�A�}���[�V�A�A�C���h�l�V�A�Ɠ������ȊO�ɂ͐������Ă��Ȃ����Ƃ���A�̐������Ȃ����ƁA�܂��A�{��̐��E���z�̖k���ł��邱�Ƃ���A���n���w����M�d�ȐA���Q���ł���܂��B

�@�j�b�p���V�̓��V�ȐA���ł���܂����A�s���D�̒��ɂ���̂ŁA���͒n��ɏo�Ė����A�D�̒�����t���o�Ă���̂������I�ȃ��V�ł���܂��B

�@���ی�тɂ̓j�b�p���V�ȊO�Ƀ��G���}�q���M�A�I�q���M�A�V�}�V���L���ō\������Ă��܂����A���ی�ѓ��̃j�b�p���V�́A���w��V�R�L�O���A��Ŋ뜜�U��(VU)�Ɏw�肳��Ă���A���̏��ł��뜜����邱�Ƃ���A�w�p�I�ɋM�d�Ȗ{��̌̂̈ێ���ړI�Ƃ��ĕی�тƂ��Ďw�肳��Ă��܂��B

���ݒn

�@���ꌧ���d�R�S�|�x���@�㌴���L�тQ�O�W�єǂ͏���

�ݒ�N����

�@�����P�T�N�R���R�P��

�ʐ�

�@�S�C�R�W����

�W�X�ъǗ�����

�@����X�ъǗ����@TEL(098)868-8829

�@�c���X�ю������@TEL(0980)85-6201

�ی�т̊T�v

�@���A���Q���ی�т́A���\���D�Y�̓쓌���Ɉʒu���A�}���O���[�u�т̔��B�������V��͌������U�O�O���㗬�̍��ݗщ��ɂ���A����ʐς͖�R�O�O�u�ł���B���ӂ͖������ɊC�����Z����D���n�тƂȂ��Ă���A�D���Ƃ��ăI�q���M������B�܂��A���G���}�q���M�A�V�}�V���L�̍��������}���O���[�u�т����B���Ă��܂��B

����

�@�W���F�O��

�@����F�j�b�p���V���ӂ̐A��

�@�u�I�q���M�A���q���M�A���G���}�q���M�A�~�Y�K���s�A�C�{�^�N�T�M�A�A�_���A�n�e���}�M���A�e���n�{�N�A�N�T�g�x���v

�@�ї�F�R�O�N���ȏ�

�@�w�蓙

�@�V�R�L�O��

�ی�E�Ǘ��E���p�v��

�@�ɑ��ɂ�����̂͌����Ƃ��Ď��R�̐��ʂɂ䂾�ˁA�J�ڂ̓r���ɂ�����̂͌���̈ێ��ɕK�v�ȐX�ю{�Ƃ��s���B�܂��A���j�^�����O�A�w�p�������̑����v��K�v�ȍs�ׁA���ЊQ�̂��߉��}�[�u�Ƃ��čs���s�ׁA�y���Ȏ{�݂̐ݒu�A���̑��@�ߓ��̋K��Ɋ�Â��[�u���s�����ƂƂ��Ă��܂��B

|

�Q�Q�D�k�ݓ��H�J�ʋL�O�V��

�k�ݓ��H�J�ʋL�O�V��

�蕶

|

[�\�ʕ�]

�k�ݓ��H�J�ʋL�O�V���@�|�x�����@���ˁ@�O

[���ʕ�]

���\���k�ݓ��H�蕶

�@���\���͌×����������ԓ��H���Ȃ��@����

����ł���Ȃ���@�݂��ɗ��̌Ǔ����R

�����̗p��ւ���ɂ͎葆���̃N���M�܂��͐�

�_���o�R�̋@���D�𗊂�@�ف��@�r�V�ɍۂ�

�Ă͒��`���@���ݕ����@���߂��

�������ĉ͐����Ȃǁ@�M��ɐs���ʊ댯

�ƍ�����ɂ߁@���������Ă���

�@�������̑傫�ȓ��@������ɂȂǂƁ@��

�ɒ�`����Ȃ��瓹�Ȃ��̂ɋv�������n�@��

�ł̂܂܂ɂ�����

�@���\���̊J���Ȃ����Ē|�x���̔��W�Ȃ���

���ā@���̍����Ƃ���k�ݓ��H�̊J�ʎ�����

�n���Z�����тɋc��Ƌ��Ɂ@���C�������

�d�˂Ă����@�Q���ɂ��ď��a�l�\�l�N���H

���ɂ͑c�����A�L�O���ƂƂ��đ��z�̍���

�o�����l�����@�������܍����l�앗������

�J�ʂ����������@�����ɐ��{���ɑ��[��

�ӈӂ������Ƌ��Ɂ@�����̐��\���̊J����

�|�x���̔��W���L�O���Ĕ�����ĉi���L�O��

����

���a�\��N�l����\�Z��

�|�x�����@���ˁ@�O

���͔��Ǖs�� |

�k�ݓ��H�J�ʋL�O�V��

| ���̔�͑D�Y�`�O�̏���E�葤�ɐݒu����Ă��܂��B�蕶�͗��ʂɂ���܂��B���͂��X�ɕ���ꂽ���ߏ���������Â炭�Ȃ��Ă��܂��B |

|

�Q�R�D�łV��

�u�f���T�߁v�̔�@�蕶

�� �f���T�߂͐��\���̏㌴�ɓ`��鋳�P�̂ł��B���\���E�㌴���̗^�l�i��l�j���A�����̗�������߂�ׂ̉̂��u�{�Ǘ����v�Ɉ˗���1768�N�ɍ��ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B

�@���\���E�㌴�W���ł͖��N�A�H�Ɂu�f���T�ߑ��v���s���Ă��܂��B�̏��̗D����������ɁA�ŋ߂ł́u�쎌�̕��v���]���Ώۂɂ���A���N�V�����̎�������Ă��܂��B |

|

�v�ΐ���ܐ�

�{�Ǘ����㌴���l�V���@�쎌���

�f���T��

��D�㌴(�����)�k�@�f���T�@��(Ѷ��)�J���k�@�f���T

�@�@���k�A���@�}�f�B���@�C�`�B���@��(��)���k

��D�f���T�߁@��(���)���@���q(�����)�P�j�@��(�)�U�V

�@�@����(���)�k��(��)�V�~�i���X�h�D�@�o������(���)����

��D�ԃ��O��(�̼)�k�@��(����)�V�h�@�痢(���)�k�����@��(�)����

�@�@�l���O���k��(��)�V�h�D�@���(���)���@�H(̧)�C�V�e�B

��D����(���)�`�B�h�D�@�Ǝ�(��)�`�B�@�D��(���)���B�h�D�@���k���k

�@�@�����M�q(���Ÿ�)�@�e�q(��̱)�@��(�)���l�o�i���k

��D�e�q(��̱)�J�C�V���@�q(̱)�J���@�Z��(����)�J�C�V���@��(�ĩ�ީ)�J��

�@�@�Ɠ�(�Ų)���`�B�J�C�V���@��(��)�k�@�q(̱)�J��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�Ί_����

(���)

| ��D |

�㌴�̃f���T��(���P��)�͐̂��猾���`����Ă��鋳�P�̂ł���B

�@�@(��) |

| ��D |

�f���T�߂�����Đ��N�B�Ɍ����������A�Љ�̉��߂ɂȂ邱�Ƃ�����Ă���B |

| ��D |

�Ԃ͂킸���O���̒����̞��Ő痢���̋����𑖂邱�Ƃ��ł���B�l�͎O���̒����̐�ŁA�]�v�Ȃ��Ƃ������l����䖳���ɂ��邱�Ƃ�����̂ŁA���������Ƃ��͐T�d�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| ��D |

��(��)�����߂邱�Ƃ��Ƒ��̉c�݂��D�𑀂邱�ƂƓ����ł���B�D���ƑD�q�̂悤�ɐe�q�̋C�����������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| ��D |

�e�q�̂悢�W�́A�q������i��ōv�����邱�Ƃ���z�����B�Z��̂悢�W�͒�̏o���Œz�����B�~���ȉƒ�͉ł̋C�����ƒ��a����z�����B |

|

�łV��@���i

���̔�͏㌴�`(�f���T�^�[�~�i��)�̖k���A���h�J���s�����̗���ɂ���܂��B

���艜�Ɂu�f���T�̔�v�̖�O�X�e�[�W������܂��B |

|

�Q�S�D�Z�g ���A�L�O��

�Z�g ���A�L�O��@�蕶

|

�茚���̎�

����ɂ�鋽�y�̍r�p�ƐH�Ɠ�͂��̋�

�ɒB�������A���g�҂̐E���Ȃ��A���ׂ���

�����ł������B���̋{�Ö����{�́A�{�ÌS

���ł̌����{�݁A�Z��̌��z���ނ��l��

���邽�ߔ��̑���h�����A�����ĐH���⋋

���Ƃ��ē��n��A�F�ޗ�����ܔԒn�̗��p��

�āA�����ɊJ�������A�����߂��B

���̌�A�������{�ł����d�R�e�n�Ɍv��ږ���

�s�������Z�g�����͂��̂͂��܂�ł������B

�}��������W�����O���Ɛ���ďZ�g�����̊�

�b��������J������̖����ċL�O�Ƃ���B

�E�E�E�ȉ����E�E�E |

���A�L�O��@���i

| ���̔�͏Z�g�����قׁ̗i����~�n���j�ɂ���܂��B |

|

�Q�T�D���̂��̐�

���̂��̐�̔�

| ��̍��ׂ���ˁi���̂��̐�j�ł��B |

|

���A�����@�B��̈��

���̂��̐�

���A�Z�\���N�L�O����

������\�N�\���g�� |

�Z�g�_��

| ���̂��̐�́A�Z�g�_�Ђ̂����ׂ̉��������ɂ���܂��B |

|

�Q�U�D�Y�����̔�

�Y�����̔�

�Y�����̔�@���i

|

�Y�����̔�

�@�Y����͌����ő�̒����Ō×���ʂ̗v�Ղɂ���Ȃ��狴���Ȃ��@��ʂ̒ʍs�_�k�̉����Ɏx����������@���\���̊J���ɑ傫�ȏ�ǂƂȂ��Ă���

�@�����n��ł͂����ɓn���݂��@�n��������@���N�M�������ĉ����̕ւ�}���Ă�������Ԃ܂��͈��V��ɍۂ��Ă͂Ȃ������̍�����@�l���ɂ������ɂ܂������̂����莞�ɂ͓n��̒��₷�鎞�����������茾��ɐs���ʑ����̋�J��w�����Ă����̂ł���@�{���ł͗��̑��@�����ǁ@�c��@�n���Z���Ƌ��Ɂ@���\�J���̈�Ƃ��ā@�Y����̉ˋ�������ё����Ă���

�@���z�̍���Ɠ�N�]�̍Ό��������Ă��̋����˂��@�����̌�ʂ�ւ��@���̑O�r�ɏ���������Ɏ������@�����ɐ��\���̊J���ƒ|�x���̔��W�������Ĕ�����ā@�����ċL�O�Ƃ���

�@��㎵�Z�N�O���\�ܓ�

�@�|�x�����@���ˁ@�O |

�Y�������i�@

�Y�������i�A

|

���@�H���T��

|

�H���T��

��D���H��@���E���ݓ�蔎l�S�l�E�ǃh��

��D�H���@�@���@���Z���N�ꌎ��Z��

�@�@�@�@�@�@�@ ���@��㎵�Z�N����

��D�H�������ҁ@�������{

��D�H���{�H�ҁ@����g

��D�H���T�v

(�C) ���@�����@�@��E���

�@�@ �@�@�@�Ё@�@�@���E�Z��

(��) ��t���H�@�����@�O��ꎵ�E���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ё@�@���E�Z��

(�n) �K�[�h���[���@�������

��D���^�@�������� |

���̍H���T���́A�Y�����̔�̗��ʂɋL����Ă��܂��B

������A�Y�����͖{�y���A�O�ɉˋ����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��킩��܂��B |

�Q�V�D�C���I���e���}�l�R�Ƃ̋����̂��߂�

�u�C���I���e���}�l�R�Ƃ�

�����̂��߂Ɂv�̐����ŏ�

|

�C���I���e���}�l�R�Ƃ̋����̂��߂�

�@�C���I���e���}�l�R�͐��\�������ɐ�������쐶�l�R�ŁA���̐��͖�100���Ɛ��肳��A��ł��뜜����Ă��܂��B�W���̒Ⴂ�A���̎��ӕ��̐X�т⎼�n���d�v�Ȑ����n�ɂȂ��Ă���A���ށA�w�r�A�J�G���A�l�Y�~����R�I���M�Ȃǂ̍����ނ܂ŁA���ɑ��l�ȏ�������H���ɂ��Ă���̂����ԏ�ł̓����ł��B

�@�C���I���e���}�l�R�̐����n�͐l�Ԃ̐������Əd�Ȃ邱�Ƃ������̂ŁA�����ɂ킽���ċ������邽�߂ɂ́A��ʎ��̖̂h�~��y�b�g�ȂNJO�������̊Ǘ��A�������̕ۑS�ȂǗl�X�ȓw�͂��K�v�ł��B

�@���ł̓C���I���e���}�l�R���u��̕ۑ��@�v�Ɋ�Â������쐶���A����Ɏw�肵�A�����̃��j�^�����O�⎖�̖h�~��Ȃǂ́u�ی쑝�B���Ɓv�����{���Ă��܂��B

�@�C���I���e���}�l�R�Ɋւ���₢���킹������i�ڌ���t���E���Փ��̍��ՂȂǁj������܂�����A���̊W�@�ւ܂ł��A���������B

�@�і쒡�@����X�ъǗ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�匴�X�ю������i�匴�j�s�d�k�D0980-85-5308

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c���X�ю������i�c���j�s�d�k�D0980-85-6201

�@���ȁ@���\�쐶�����ی�Z���^�[�i�Ì��j�s�d�k�@0980-85-5581

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i24���ԃ��}�l�R�ً}�_�C�����j

���F���̐悪�ۂ��A���̌��ɖڗ��������_������܂��B

�w�F�̂ɔ���̖͗l������܂��B

���F���̐�܂ő����Ȃ��Ă��܂��B |

�Y�������E�݂���

| ���̐������͏㌴���甒�l���ʂɌ������A�Y����̎�O�i�Y����ό��ւ̓����߂��j�ɗ��Ă��Ă��܂��B |

|

�Q�W�D�ݍ���

�ݍ���

|

���\�Y�B�͈ꔪ���Z�i�����\��j�N�ɊJ�B�@�ȗ���������������𒆐S�ɋ�B�����p���瑽���̍B�v���̒Y�ɏ]���@�Y�B�Ɠ��̔[�����x�̂��Ƌ����J�����s��ꂽ�@�F���ǒY�B�͈��O�Z�i���a�\��j�N�ɊێO�Y�B���J�B�@�����Ƃ��Ă͋ߑ�I�ݔ�������Ă����@�����������m�푈�u���㑝�Y�ɂ��ߍ��ȘJ���ƃ}�����A�̂��ߊ����̋]���҂��o�����@��Z�Z���N�F���ǒY�B�Ղ͋ߑ㉻�Y�ƈ�Y�Q�ɔF�肳�ꂽ�@�����ɍB�v�̌����]���]���҂̗�������������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Z��Z�N�l�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݍ��茚�������� |

�ݍ���

| ���̔�͋��F���ǒY�z�Ղւ̗V�����̉��ɂ���܂��B |

|

�Q�X�D�}�����h�D�̑�i���{�̑�P�O�O�I�j

�u�}�����h�D�̑�i���{�̑�

�P�O�O�I�j�v�̐�����

|

�}�����h�D�̑�i���{�̑�P�O�O�I�j

�@���\�������𗬂��Y����㗬�Ɉʒu���A�L�x�Ȑ��ʂ������ŁA�J���r���[�i�}�����h�D�̑���㗬�Ɉʒu�����j���痬�ꉺ���̗����͂Q�O���[�g���łQ�i�ɂȂ��Ă��܂��B������ɏグ�Ċۂ����ɗ��ꗎ����i�ς⍌�����s�ςȎ��R�����f���o���Ă��܂��B

�@�܂��A����ӂɂ͈��M�ѓ��L�̖ؐ��V�_���ї����A���a�P�R�O���[�g���̑�₪�������鐅�̐F�͌���l�̐S���Ƃ炦�Ă�݂܂���B

�@�u���\���̖����v�ł́A�}���̌���̓}�[���i��邱�Ɓj�ł���Ƃ��A���ɗ�����������邩��Ɛ�������Ă��܂��B�i���h�D�Ƃ͗��݂ł��낤�Ƃ�������j�����̂��Ƃ���A�}�����h�D�Ƃ́A�u�ۂ����݁v�̈Ӗ��ƌ����Ă��܂��B |

�}�����h�D�̑�

| ���̐����Ŕ̓}�����h�D�̑�̓W�]��i�����j�̂��ɂ���܂��B |

|

�R�O�D�����V�R�ی���

�����V�R�ی���w���

�����蕶

|

�V�R�L�O���@�����V�R�ی���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�S�V�N�T���P�T���w��

�@���̕ی���̑啔���́A���G���}�q���M�A�I�q���M�A���q���M�A�q���M���h�L�A�q���M�_�}�V�Ȃǂ̎�𒆐S�Ƃ����}���O���[�u�тł���܂��B

�@���̃}���O���[�u�ѓ��ɂ̓~�~���`�V�_���������Ă��܂��B���̃V�_�͔M�т̊C�ݎ��n�Ɏ��������̑�`�̃V�_�Ńt�B���b�s�����������p���щz���ĕ��z���Ă��܂��B

�@�܂��A���̃}���O���[�u�т̌���̐�����q�ɂ́A�ꑮ���Ő��\���ƐΊ_���̌ŗL��ł��郄�G���}���V���������Ă��܂��B�����āA�����ł̓I�L�i���A�i�W���R���������A����ɂ̓V���i�V�W�~�A�K�U�~�ނ������������Ă��܂��B

�@���̂悤�ɁA�{�w��n�͓��E�A�����ԁA���z�n���w��M�d�Ȓn��ł���܂��B

�@���̒n��ɂ����āA���邱�ƂȂ������ύX���A�܂��́A�ۑ��ɉe�����y�ڂ��s�ׂ����邱�Ƃ͖@���ŋւ����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ꌧ

�����̎w���͐���(����)�W�������ɐݒu����Ă��܂��B |

���G���}���V�Q��

|

�R�P�D�����̐ߍՂ̔�

�����̐ߍՂ̔�

|

���w��

�d�v���`�����������̔�

�����̐ߍ�

�����O�N�܌������w��

�����̔�́A�����̒��S�I�Ȍ�Ԃł���t�^�f�E�K���̂��Ɍ����Ă��܂��B

�@��̂����O�͊C�i�}�C�k�n�}�j�ƂȂ��Ă��܂��B

�� ���Ղ́u�����v�ƌĂт܂��B |

�t�^�f�E�K��

|

�R�Q�D�ߍՁ@�������w��L�O��

�ߍՁ@�������w��̔�

�y�\�ʁE���i�g��z

|

�y�\�ʁE��i�z

��������

�������w��L�O��

�y�\�ʁE���i�z

����Z��

�d�v���`�����������w��؏�

���\���̐ߍ�

���\�����|�\�ۑ���

�������ی�@��\�Z���̏\��

�K��ɂ��d�v���`����������

�Ƃ��ĕ����O�N��\���������b��

���w�肳��܂���

�����O�N�܌�����

�����������@�쑺�P��

�y���ʁz

�����O�N�\�ꌎ����

�c�[������

|

���i

�y���ʊg��z

| ���̔�͑c�[�W�����ʂ����u�܂�܂ڂ�v��]�ފC�݉����Ɍ��Ă��Ă��܂��B |

|

�R�R�D�c���c�c�鉥���~�Ղ̔�

�R�S�D������̉�

�R�T�D�L�O���@�^�u�̘V��

�u�^�u�̘V�v�̔�

|

�y�����z

�L�O���@�^�u�̘V��

�w��@���a�l�\���N�����O�\��

���݁@���a�l���N��

�|�x������ψ���

�y�ᒌ�F����z

�^�u�̘V��

����ɂ���Ȃ��璷�N�����ɑς�

���j�̕��i���v�킵�߂鋐�ł���

���͎l�ĎO�Z�A������Z�āA���ߓ�S�N

�@���\���̑c�[�̗��j�����߂Ă����^�u�̘V�ŁA��|��Ԃ̋����ɂ��邲�_�ł��B���N�ɓn�镗�J�ɑς��A�V���̕��i��Y�킹�Ă��܂��B�������т́A�N�o�̌Q���ɂȂ��Ă��܂����A���̒��Ɉ�{�������̃^�u�̘V�������Ă��܂��B

�@�������͂Q�S�O�N�A���͓�҂ɕ���Ă��Ď��͂͂S�D�Rm�ƂO�D�Xm�A�����͂Xm�ɒB���Ă��܂��B

|

���i

| ���̘V�͑c�[�W���̒��S����A������������R�̎�i���W�����j�ɂ���܂��B |

|

�R�U�D�L�O���@��|�c�[���V�����~��

�R�V�D�������

�R�W�D���b�����{�̔�

���b�����{�̔�

|

���b�����{�̔�

�F��d�R�x��

���\��������

�����\�O�N��

|

����

| ���̔�́u�c�[�̐X�v�ւ̓��̓r���ɂ���܂��B |

|

�R�X�D���\�g���l���H���̐̔�

���\�g���l���H���̐̔�

|

�@���̐́A���\�g���l���H���ɔ����A�B������

�Y���Ƃ��Ĕ��o���ꂽ����ƕŊ�ł���B

�@�������Q�O�O�O���N�O�A�V�����O�I��

���V���ɑ͐ό`�����ꂽ��Ŕ��d�R�w�S

���\�w�ɑ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�X�X�Q�N�U��

|

����ݒu��

| ���̔�̓g���l�����l���o���́A���������̏��Ɍ��Ă��Ă��܂��B |

|

�S�O�D���\�g���l���̃v���[�g

���\�g���l���̃v���[�g

|

���\�g���l��

�P�X�X�Q�N�U��

���ꌧ

�����U�V�T���@���X�D�Q�T��

�����S�D�T��

�{�H�@�i���j����g�@ �E�i���j���g

�@�@�@�@��m�y���i���j�E�i���j���^�g�@�@�@���ݍH��������Ƒ� |

�v���[�g��t��

| ���̃v���[�g�͔��l���o���Ɏ��t�����Ă��܂��B |

|

�S�P�D�����_

�����_�i�m��.�P�P�Q�R�V�j��

��������

|

�����_

�@���̕W�́A�����̊��\�������_�ł��B

�@���̐����_�i�m��.�P�P�Q�R�V�j�́A���\���������_���琅

�����ʂ��s�����������肵�Ă��܂��B

�@�����_�́A��v�������ɉ����Ė�Q�������Ƃɐݒu����A�S

���Ŗ�Q���_�A���ꌧ�ɂ͖�S�O�O�_���ݒu����Ă��܂��B

�@�����_�́A�e�푪�ʓ��̍����̊�ƂȂ�ق��A����I�ɑ�

�ʂ��J��Ԃ����Ƃɂ���āA�n�Ւ�����n�k�ϓ����̊Ď��ɂ�

�𗧂��Ă��܂��B

�@�@���y�n���@�@����x�� |

�����_�i�m��.�P�P�Q�R�V�j

| ���̐����_�́A���l�̒|�x���q�ߐ����j�������g�̉�������܂��B |

|

�S�Q�D�|�x���q�ߐ����j�������g

�|�x���q�ߐ����j�������g

��������

|

�y�����̃v���[�g�z

�|�x���q�ߐ�

���j�������g

�P�X�X�V�N�A�|�x�����\���ɂP�Q�R���S�T���U�D�V�W�X���̎q

�ߐ����ʂ��Ă��邱�Ƃ��A���y�n���@����x���ɂ�

�蔭������܂����B���̎q�ߐ��͂������l�ƌ�����

�̑c�[�̒n��ʂ��Ă��܂��B�P�Q�R���S�T���U�D�V�W�X����

���Ԃ𐼕\�̑�n�ɍ��ޓ����v�̃��j�������g�̈�

�����A�c�[�́u�|�x���q�ߐ��ӂꂠ���فv�ł����m

���߂��������B

�y�E���̃v���[�g�z

���̒|�x���q�ߐ����j�������g��

�����y��`���ƂƂ��Đ������ꂽ���̂ł��B

�����P�O�N�R��

�@���c�@�l�@���{������ |

�|�x���q�ߐ����j�������g

�i�������j

�i���������j

| ���̃��j�������g�́A���l�����w�Z����O�̍L��Ɍ��Ă��Ă��܂��B |

|

�S�R�D�C���I���e���}�l�R�����ߊl�̒n

�u�C���I���e���}�l�R

�����ߊl�̒n�v�̔�

|

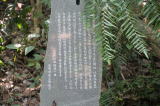

�C���I���e���}�l�R�����ߊl�̒n

���̓V�R�L�O���C���I���e���}�l�R�͈�㎵�l�N(���a�܁Z)�O���\�����ߑO�O�����A���̒n�Ō{���P���ď����ɓ������Ƃ����r�c���ɂ���āA�����E�ߊl���ꂽ�B |

���̔肪����ꏊ�́A�D���W���̎����فu���\�فv���L�҂̒r�c�����̗���ł��B

���@1974�N�͏��a49�N�̂͂��ł����E�E�E�H�I�@�܂��A�����E�ߊl���ꂽ�̂��A���̒n�Łu���߂āv�Ƃ͏�����Ă��܂���B�@

�@���́A1965�N�ɓ�����Ƃ̌ː�K�v���������Ɩє�̕W�{����肵�A1967�N�Ɍ����̂��߂ɂQ�������Ԑ쒆����ƒ��ԎR�Ő����߂��A�V���V��̃C���I���e���}�l�R�Ƃ��Ċw��ɔ��\����܂����B

�@���̐l�B�ɂ͌Â�����m���Ă��āA�u���}�}���[�v�u���}�s�J�����[�v�u�s���M�[�}���[�v�ȂǂƌĂ�A���ɂ͐H�p�ɂ�����Ă��������ł��B(�}���Ƃ̓l�R�̈Ӗ��ł��B) |

�S�S�D���������Y�㗤�̒n

�u���������Y�㗤�̒n�v��

������

|

���������Y(�Ƃ������ւ��͂��낤)�㗤�̒n

�����O���N�܌��A���V�A�̃o���`�b�N�͑���S�ł�����Ƃ����ӔC���������叫�́A�쒀�͂ő�p�E���d�R�E�{�ÁE�哇�E��B�Ȃǂ̗v�`�ɗ������D���`�ɂЂ����ɗ���������叫�́A���Ƃɂ�������莟�C�v�̂������̍����o�������b�L���E�Ƃ���������������A��Ɍ��̗t�������悹���܂����B�叫�̍��͐����������O���N�܌���\�����A�o���`�b�N�͑��͑S�ł����B���I�푈��j(���C�v�Z���k���) |

���̗��D�́A�D���W���̎����فu���\�فv�߂��ɂ���܂��B |

�S�T�D�J�}�h�}�̔�

�u�J�}�h�}�̔�v

���w�u�a�l�߁v�̉̎�

|

������ɂȂƂ��邱����

���_���Ȃ��̂Ƃ̂���

��ǂ���

�J�}�h�}�ʂ��ƂΎv����

�ӂȂ��ɂ������

�ӂȂ������������

�N�o�f�T�ʂ�����ɂ����

���ɂʂ�ނ���

���Ԃ��ʂ�ނ���

�����܂��Ԃ�����

���܂ʂɂ����@�Ă�Ă���

��݂Ȃ��������

�Ƃ����ʂ���@�N�o�f�T��

���������Ԃ���

���͔��Ǖs��

|

�y�̎������z

�����ɖ��������

���̎��_�c�[�̓a�l��

���ł���

�J�}�h�}�̎����v����

�D���ɍs����

�D�����͐�H����

�N�o�f�T�̉��ɂ���

���̒ɂނ܂�

�G�̒ɂނ܂�

�����đ҂��Ă�����

���܂�̓i�܂����ɏƂ鑾�z��

�łɂȂ��قǂ�

���������̂炳�ɃN�o�f�T��

������������ |

|

�a�l�ߗR��

�J�}�h�}�͑D�����̐���

��Ő␢�̔����Ƃ��ē���

�̖�l����]�܂ꂽ��

���ł���B

�a�l�͑c�[���̐Ί_

���[�ł���B�@�����

���j�q�ő�a�̓a�l

�Ƃ����������ꂽ���ł�

�����B�@���̓�l�̗�����

����̂����̂����̂�

���ł���

���[�͖��a�Z�N�܌��l

�����������N�D

����l�𖽂����J�}

�h�}�ɐS��������������

�N���������������l

�ɂȂ�ꂽ

�����Ί_�p�T����

�쎌�������̂ł���

�����̂���ł��邩��

������S�\�N�O

�ł���

�����̔�͂P�X�T�V�N�X���A�撷�r�c�����A�����ْ���㕶�g�����X�ɂ�茚������܂����B |

�@�u�J�}�h�}�V��v�̉��i�i��b���j�ɂ́A�D�����̐␢�̔����J�}�h�}�ƁA�c�[����ʂ��a�l�̗����͗l���L����Ă��܂��B

�@�J�}�h�}�͂��̔�̉��ɗ��N�o�T�f�i�����^�}�i�j�̌Ö̖؉A�ŁA�G���ɂނ܂œa�l��҂��������Ƃ����Ă��܂��B

| ���̔�́A�D���W�����̃J�}�h�}�L��ɂ���܂��B |

|

�S�U�D��̐�

�u��̐�v�̐����Ŕ�

|

��̐�(�E�C�k�J�[)

��̐�͌Â�����D�����̐��r�Ƃ��Đl�X�̐��������_�Ɓi���j�����ł����B

�Y�B����i�����j�ɂ͏�̐�̐��͗ǎ��ŗ×{�Ɍ��ʂ�����Ƃ����ĖK���l�����������B

�ۂ������߂͉i���ԁA����̂�������Ƃ��Ďg�p����Ă����B

��ʐ��i�J�[�j�ʐ��i�~�W�j��

�������ǂ�����

�䖜�l�i�E�}���`���j�ʂ܂���

�n�i�A�j�݂Ă��@���ł���

�i��j��̐�̐��͗N�����ł���������@�F������Đ����т����Ⴉ���낤��

�Ǘ��@�D�������� |

��̐�

| �D���W������C�_�̕l�ւ̓��̓r���ɂ���܂��B |

|

�@

�o������-�s�n�o�֖߂�

���d�R�̐Δ�E�����Ŕ̃y�[�W�֖߂�

���d�R�����T�̃y�[�W�֖߂�

�s�n�o�y�[�W�֖߂�

Copyright (c) 2008.8 yaeyama-������������

�ʐ^�̖��f�]�ځE�g�p���ւ��܂��B

|