竹富島の石碑・説明看板 更新 2014.06.21

今回は、No.13の一部修正とNo.62以降の追記をしました。

| No. |

名 称 |

| 1. |

竹富島観光案内マップ |

| 3. |

小城盛 |

| 5. |

人頭税廃止百年記念之碑 |

| 7. |

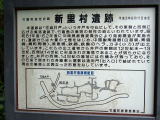

新里村遺跡 |

| 9. |

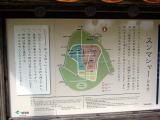

スンマシャーの説明看板 |

| 11. |

ニーラン神石 |

| 13. |

蔵元跡の説明看板 |

| 15. |

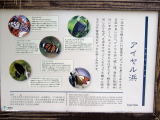

アイヤル浜の説明看板 |

| 17. |

ハニヤの由来の碑 |

| 19. |

ミーナ井戸 |

| 21. |

水道記念碑 |

| 23. |

上間廣起先生の碑 |

| 25. |

なごみの塔登録有形文化財の碑 |

| 27. |

星見石ノ由来 |

| 29. |

竹富町竹富島伝統的建造物群保存地区 |

| 31. |

潮がれ浜の詩碑 |

| 33. |

竹富島の民家 |

| 35. |

島守りの神 西塘様の碑 |

| 37. |

顕彰之碑(上勢頭亨翁) |

| 39. |

竹富の歌碑 |

| 41. |

こぼし文庫贈呈記念碑 |

| 43. |

竹富町民憲章 |

| 45. |

敬老席 |

| 47. |

石馬 |

| 49. |

放送台 |

| 51. |

美崎御嶽の説明看板 |

| 53. |

忠魂碑 |

| 55. |

啓蒙台 |

| 57. |

竹富町出身戦歿者 慰霊之塔 |

| 59. |

土地顕彰之碑 |

| 61. |

フナヤー跡 |

| 63. |

紀元2600年記念碑 |

| 65. |

竹富島憲章 |

|

| No. |

名 称 |

| 2. |

竹富島の説明看板 |

| 4. |

ンブフル |

| 6. |

「うつぐみ」の碑 |

| 8. |

安里屋クヤマの墓 |

| 10. |

西桟橋の説明看板 |

| 12. |

皆冶浜の説明看板 |

| 14. |

ナーラサ浜の説明看板 |

| 16. |

崎山毅先生の記念碑 |

| 18. |

仲筋村伝統芸能継承之碑 |

| 20. |

仲筋井戸(ナージカー) |

| 22. |

酒造所跡 |

| 24. |

新おきなわ観光名所選定碑 |

| 26. |

赤山丘の設置に至るまでの碑 |

| 28. |

重要無形民俗文化財指定証書の碑 |

| 30. |

環境保護と伝統文化の継承 |

| 32. |

山城善三先生の碑 |

| 34. |

与那国翁の碑 |

| 36. |

うんむいの碑(ンブフル丘) |

| 38. |

顕彰之碑(有田家) |

| 40. |

頌徳碑(竹盛氏) |

| 42. |

竹富島のこころ(民宿泉屋) |

| 44. |

世持御嶽拡張顕彰碑 |

| 46. |

自然と人間の碑 |

| 48. |

仲盛清翁顕彰碑 |

| 50. |

平和の鐘 |

| 52. |

篤志顕彰之碑 |

| 54. |

大豆翁頌徳碑 |

| 56. |

凱旋記念碑 |

| 58. |

大石隊戦没者 慰霊之塔 |

| 60. |

健康モデル指定地区標示塔 |

| 62. |

八重山島造船創業始祖之碑 |

| 64. |

竹富町 竹富島の説明看板 |

|

|

|

1.竹富島観光案内マップ

竹富島観光案内マップ

|

竹富島観光案内マップ

竹富島

島全体が西表国立公園に含まれ、集落は重要伝統的建造物群保存地区、種子取祭は重要無形民族文化財、ミンサー、上布の織物が伝統的産業品というように多くの国指定をもつ。

周囲が約9キロメートルという小さな島だが、偉人西塘の遺訓とされる「賢くさや打つ組みどぅ勝る」という言葉を現代に生かしている。

1.ビジターセンター

国立公園に環境庁が作る施設で、館内はテーブルサンゴ、エダサンゴ、キクメイシ、貝類の実物で海中景観が再現されている。サンゴ礁の島の成り立ちや、サンゴの分類も分かりやすくパネルで展示されている。またタキドゥングチ海中公園利用者のために、シャワー、トイレ等の施設も整備されている。

2.喜宝院蒐集館(きほういんしゅうしゅうかん)

日本最南端のお寺、喜宝院の開設者である故・上勢頭亨が子供のころから50年かけて集めた民俗資料、約4000点を展示している。無学な人達が記録、計算に用いたワラサン等の人頭税関係の資料や古貨、染織、民具類等に見るべきものが多い。小さい島ながら奥の深い竹富島の歴史と文化を知ることができる。

3.安里屋クヤマ生誕の家

沖縄の代表的な民謡「安里屋ユンタ」にうたわれた、美人クヤマの生家。

過酷な人頭税の時代に、横暴な役人の求愛を拒んだ気骨ある女性としてたたえられている。

4.西塘御嶽

西塘は明応9年(1500年)に起こったオヤケアカハチの乱後、首里王府に仕え園比屋御嶽(ソノヒャンウタキ)や首里城壁の建設等に才能を発揮した。大永4年(1524年)に八重山の頭職として任ぜられ、生地竹富島に蔵元(行政府)を設置して八重山全域を統治した。島守りの神として、墓所が御嶽(拝所)となって崇拝されている。

5.民芸館

昭和47年(1972年)に沖縄の復帰記念事業として建設された。竹富島は伝統的に染織の盛んな所で、ミンサー、上布、芭蕉布、染織物等がつくられてきた。今でも技術の向上、継承を図るために講習会や展示会が開催されている。普段は実演も見学できる展示即売の工房として解放されている。

6.ンブフル展望台

島のほぼ中央に位置する高台で、東・西・仲筋の三集落を分けている。周辺からは14~16世紀頃の遺物が発掘され、渡来集団の伝説もある。

東に石垣島、西に西表島、小浜島、黒島等が望めるところから、往時の有力者の根拠地だったことも考えられる。

7.コンドイ浜

竹富島で唯一の海水浴場で、数百メートルにわたってサンゴの白い砂浜が続く。シーズンには多くの海水浴客で賑わうが、遠浅なので干潮時には泳げない。サンゴ礁の海流は複雑なので気を付けて下さい。西表島に沈む夕陽は壮大で美しい。ただし、島内ではキャンプ、野宿等は禁止ですのでご協力下さい。

|

「賢くさや打つ組みどぅ勝る」とは、「協同一致の精神は、一人の人の智慧に勝る」という意味で、竹富島の精神ともいえるものです。

コンドイ浜は、八重山で最も名高い海水浴場で、「潮がれ浜」として知られています。

夏場になると、白い砂浜、きれいな海、輝く太陽、心地よい潮風とその香りを求めて、本土からの観光客が押し寄せて来ます。 |

2.竹富島の説明看板

竹富島の説明看板

|

竹富島

西表国立公園 昭和四十八年五月十五日指定

重要伝統的建造物群保存地区 昭和六十二年四月二十八日選定

選定理由「伝統的建造物群及び周辺の環境が地域的特色を顕著に示しているもの」による。

竹富島は南島文化を代表する典型的な農村集落で次のような特徴を色濃く残しています。

●家の向きがほとんど南向きで二~四軒が一区画に切られています。

●ほぼ同面積の屋敷を珊瑚石灰岩の石垣で囲み周囲は福木等の防風林でめぐらしています。

●分棟づくりの主屋(フーヤ)と別棟(トーラ)は軒の低い屋根を瓦でふき、さらに漆喰で固めています。

●門を入ると趣向をこらしたマイヤシが結界の役目を果たした白砂の庭があります。

年二回浜から砂を運んで道と庭にしきつめる習慣があります。

「かしくさや うつぐみど まさる」と今に伝わるこの協力一致の教えについて西塘(にしとう)様は竹富島出身で一五二四年に八重山統治の初代頭職となった人物である。1609年薩摩藩の侵攻後住民は明治三十五年まで続いた過酷な人頭税制のもとで苦しい生活を強いられてきました。それでも元来進取の気性に富み、一方では風土に根づいた伝統文化に誇りを持ってうつぐみの島を育んできました。

竹富島の住民は「売らない」「汚さない」「乱さない」「壊さない」「生かす」を基本理念として「竹富島憲章」を制定し種子取祭(たねどりさい)等多くの伝統行事をよく守り染織等伝統技術を生かした独自の地域作りに励んでいます。

竹富町教育委員会

環境省 平成16年度

|

この看板は「なごみの塔」のある赤山丘の下にあります。 |

3.小城盛

4.ンブフル

ンブフルの説明看板

|

ンブフル

ンブフルは、一名牛岡(ウシムル)ともいわれています。昔、仲筋村の住民の飼っていた牛が夜中に飛びだし、角で土や石を突き上げて一夜のうちに高い丘をつくり、その上でンブフル、ンブフルと鳴いていました。

当時の酋長はこれを見て大いに喜び、この丘を土台にして堅固な見張台を築き上げ、その名を牛の鳴き声にちなんでンブフルとしたと伝えられています。

また、竹富島はほとんどが隆起サンゴ礁でできていますが、この丘は島の核ともいえる古成層の珪岩(ケイガン)で形成されています。

|

ンブフル

|

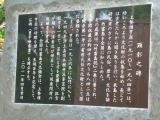

5.人頭税廃止百年記念之碑

人頭税廃止百年記念之碑

|

人頭税廃止百年記念之碑

【左側】

近世から明治の後期に至るまで両先島(宮古・八重山)には、各個人に頭割りに課した人頭税があり、私たちの先人はその不合理で過酷な税制のもとで苦境にあえいでいた。

宮古島における先覚者らによる人頭税廃止請願運動の盛り上がりと、沖縄県土地整理事業の完了により明治36年(1903)1月1日から新税法に移行し、人頭税は廃止となった。

それを記念して八重山では郡民あげての祝賀会が催された。

人頭税廃止百年に当たり、先人の苦労を後世に伝えると共に、その歴史的意義に鑑み、ここに記念碑を建立する。

2003年(平成15) 1月1日

八重山人頭税廃止百年記念事業期成会

【右側】

竹富島では新税法移行を記念してンブフルの岡に記念碑が建立されていた。廃止百年に当たり当時の和歌をもって碑を再建し、先人の苦労と功績を偲ぶものである。

新税法實施紀念碑

日の本を 照らす光はてんか下

曇らぬ御代そ とう登りかり

気留

明治癸卯一月創立

|

人頭税廃止百年記念之碑(左)

この碑は、「ンブフル」の上り口のそばにあります。

「人頭税」とは、薩摩藩からの搾取による財政難に陥った琉球王府が、その打開策として施行した税制で、収入ではなく人の存在そのもの(15歳から50歳まで)に対して課税されるという悪税で、この税制は1637年より施行され八重山では1902年(明治35年)末まで続きました。 |

|

6.「うつぐみ」の碑

「うつぐみ」の碑

|

かいしくさ

うつぐみど

まさりょる

人頭税廃止百年記念之碑の右側にあるこの碑には、このように記されています。

前1・2項では、「かし(賢)くさ」と記していますが、この碑では「かいしくさ」と記しています。 このため「かし(賢)くさ」は誤った宛字であり、美しい気風という意味の「かいしくさ」が正しいという説があります。

また、「戻って来る」という意味の「カイシクーサ(返し来さ)」とする説もあります。

ただ、一般には、「賢さ」の漢字を当てる場合が多いようです。 |

「うつぐみ」の碑(右)

|

「人頭税廃止百年記念之碑」と並んで建てられている姿を見ると、島の人々が、お互いに助け合い支えあうことで、過酷な人頭税のもとでも生き延びることができたということを伝えているように思われます。 |

|

7.新里村遺跡

新里村遺跡の説明看板

|

竹富町指定史跡 新里村(シンザトムラ)遺跡 平成3年9月11日指定

本遺跡は「花城井戸(ハナックンガー)」という井戸を中心にして、その東側と西側に広がる集落遺跡で竹富島の集落の発祥の地といわれています。

昭和61年度・62年度に沖縄県教育委員会により発掘調査が実施され、遺跡からは大量の土器をはじめ、中国製陶磁器(白磁碗、青磁碗、褐釉陶器)、須恵器、鉄鍋、鉄製のヘラ、刀子(小刀)が出土しています。

これらの出土遺物から井戸の東側は12世紀末~13世紀、西側は14世紀に形成された集落であることが明らかになりました。

井戸の西側、14世紀の集落には石積みが残っており、その石垣で囲まれた各屋敷と屋敷は通用門(出入口)で結ばれていて現在の集落とは異なった形態をなしています。

竹富町教育委員会

|

新里村遺跡

| 新里村遺跡は、集落の北側(小城盛や世持御嶽の北側)にあります。 |

|

8.安里屋クヤマの墓

9.スンマシャーの説明看板

10.西桟橋の説明看板

11.ニーラン神石

ニーラン神石の説明看板

|

ニーラン神石(カントゥイ)

海の遥か彼方にあるニライカナイの国から、一年に一度神々が船に種籾を積み島に訪れ、人々に五穀豊穣やすべての幸をもたらしてくれると信じられています。

竹富島では毎年旧暦の八月八日にカンツカサ(神司)や有志が集まり、ニーラン神のもとで世迎(ユーンカイ)の儀式が行われます。その際には供え物をし、ドラや太鼓を打ち鳴らし、「トゥンチャー」を唄い、手招きをして神々を迎えます。

Niran Kan Toi

It is believed that the gods sail to Taketomi once a year carrying grain

seeds from Niraikanai, a legendary paradise far beyond the sea. They

bring good harvest and many other blessings.

Also, each year on the 8th day of the 8th lunar month, kantsukasa

(female priests) and volunteers gather in frint of the Niran to perform

the Yunkai.

During this ritual they welcome the gods by making a votive offering, beating

gonges and drums, singing the song touncha, and beckoning the gods with

their hands.

環境省 平成16年度

|

ニーラン神石

| ニーラン神石は、西桟橋とコンドイビーチとのほぼ中間の位置にあります。 |

|

12.皆冶浜の説明看板

皆冶浜の説明看板

|

西表国立公園 皆冶浜(カイジハマ)

皆冶浜は、星砂のある場所として知られています。星砂は、海藻などに付着した有孔虫「ホシズナ 学名 Baculogypsina spbaerulata

」の遺骸が砂浜に打ち上げられたものです。幸福をもたらすといわれている星砂ですが、島には「海の大蛇に食べられた星の子供の骨が流れついた」という悲しい民話があり、古くから竹富島の人々の間でよく知られていました。

周囲の海岸線には亜熱帯地方特有の植生が見られ、竹富島の防風・防潮林の役割を果たしています。

Kaiji Hama (Kaiji beach)

Kaiji Hama is known for its hoshizuna, or star sand. Star

sand is actually the sedimentation of the foraminifer’s dead shells

(Baculogypsina spbaerulata).

Live foraminifers can usually be found on seaweed and other

sea plants. Star sand is said to bring happiness, though there is a sad

folktale about it that has been handed down among Taketomi islanders from

ancient times. It explains that a giant sea serpent eats the babies of stars,

and, later, their remains wash ashore.

Subtropical vegetation is found along the adjacent

coastline, serving as a shelterbelt against the winds and tides.

環境省 平成16年度

|

皆冶浜

|

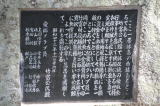

13.蔵元跡の説明看板

蔵元跡の説明看板

(新看板)

(旧看板)

|

西表石垣国立公園 蔵元跡(くらもとあと)

ここは、竹富島出身の西塘(ニシトウ)が八重山諸島を統治したときの蔵元跡で、現在沖縄県文化財に指定されています。

蔵元とは、本来「年貢を収納する倉」のことですが、それが「役所」の意になり、琉球王府時代の久米島・宮古・八重山の役所は蔵元と呼ばれていました。

西塘は、ここで約二十年間政治を執った後、蔵元を石垣島に移しましたが、そのとき石垣島から竹富島をご覧になって、「シキタ盆(ブン)」の歌を作られたと伝えています。「シキタ盆」は竹富島を象徴する歌として、現在でも祭りや集会などでよく歌われます。

尚、蔵元の北西には皆冶御嶽があり、その付近で鍛冶(カジ)が行われたという伝承がありますが、当時西塘が鍛冶を置いた可能性は高いと思われます。またカイジ浜は八重山の島々の船が往来する港でした。

Kuramoto Ato

Here once was Kuramoto, the government office where Nishito

served as ruler of the Yaeyama islands for about two decades.

“Kuramato” literally refers to a storehouse for crops collected as tax,

but in later years the term came to mean a government office. When the

office was here, nearby Kaiji beach served as a hub port for ships shuttling

between the Yaeyama islands.The government office, however, was subsequently

relocated to Ishigaki island.

沖縄県指定史跡・蔵元跡

昭和34年12月16日指定

環境省 Ministry of the Environment

平成24年度 |

蔵元跡

蔵元跡は皆冶(カイジ)浜のすぐ手前にあります。

木々がこんもり茂った森になっていますが、珊瑚の石垣でその場所を知ることは容易です。 |

|

14.ナーラサ浜の説明看板

ナーラサ浜の説明看板

|

西表国立公園 ナーラサ浜

サンゴ礁で出来た竹富島では、白く美しい砂浜を見ることができます。この砂浜は、波で砕かれたサンゴのかけらや死んだホシズナの殻など、サンゴ礁の海にいる生き物の遺骸でできています。海がエメラルドグリーンに見えるのはこの白い砂の影響によるものです。

そして古くから島では、これらの白い砂を集落の道にまいて利用してきました。道にまかれている砂は、粒の大きさからキトッチ浜の砂が最も適していると言われています。砂を手にとって比べてみましょう。

ホシズナ(学名:Baculogypsina spbaerulata)

サンゴ礁の海に生息している動物です。「有孔虫」という名の通り、殻の表面には多数の小さい穴があり、その穴から糸状の偽足を出し、岩や海藻にくっついています。サンゴ礁をつくっているサンゴの仲間と同じように、体内に藻類が共生し光合成を行っています。

Narasa Hama (Narasa beach)

Taketomi is a coral reef island with beautiful white beaches. Narasa Hama

consists mostly of sea creature’s remains from the coral reef, including

foraminifer shells (baculogypsina sphaerulata) and coral sand (formed by

waves washing over dead and gradually breaking it down into sand). The

sea looks emerald green because of the effect of this white sand.

Since olden times, the people of Taketomi have scattered this white sand

on the village streets.

The sand from Kitocchi beach is supposedly the best for spreading over

roadways, because of the size of its grains. Why not pick some up yourself

and compare ?

環境省 平成16年度

|

ナーラサ浜

| ナーラサ浜は、集落の東部、アイヤル浜のほぼ北側に位置します。 |

|

15.アイヤル浜の説明看板

アイヤル浜の説明看板

|

西表国立公園 アイヤル浜

一年中花の絶えない竹富島は、チョウの島でもあります。

天気の良い日に、アイル浜へ続く道、海岸の防潮林沿いを歩くと、チョウに出会えるはずです。網を振り回したりせず、そばまでやってくるチョウを静かに眺めるのが竹富島流のチョウの楽しみ方です。

オオゴマダラ

日本最大のチョウです。オオゴマダラの幼虫は天敵から身を守るため毒のあるウライカガミを食べて育ち、成虫もこの毒を利用して身を守ります。竹富島の方言では、フーシュフーシュカビラと言います。

リュウキュウアサギマダラ

アサギマダラに比べて、白い斑点が細かく、青みを帯びています。防潮林の中や海岸でよく見かけます。幼虫は天敵から身を守るため毒のあるツルモウリンカを食べて育ち、成虫になってもこの毒を利用して身を守ります。

スジグロカバマダラ

竹富島で一番よく見かけるチョウです。オレンジ色の羽に黒いすじ模様があります。幼虫は毒のあるリュウキュウガシワの葉を食べて育ち、成虫になってもこの毒を利用して身を守ります。

ツマベニチョウ

前羽の先がオレンジ色をしたチョウです。幼虫はギョボクの葉を食べて育ちます。ギョボクのあるところでは、このチョウが何頭も集まっているのを目にすることがあります。このチョウは竹富島のチョウとされています。

シロオビアゲハ

防潮林でよく見かけているチョウです。名前の由来は、黒い体に白い帯があるところです。メスの中には、後ろ羽に赤い斑紋をもつものもいます。幼虫はミカンの仲間のシークァーサーやサルカケミカンの葉などを食べます。

Aiyaru Hama (Aiyaru beach)

Taketomi, which has flowers in bloom all year round, is,

naturally, an island of butterflies.

As you walk along the path leading to Aiyaru Hama and along

the coast on a sunny day, you are sure see some butterflies.

It is the island way to appreciate the butterflies by calmly watching them

flutter close to you without trying to catch them in a net.

環境省 平成16年度

|

アイヤル浜

| アイヤル浜は竹富島の東にある浜で、ここでも星砂を見ることができます。 |

|

16.崎山毅先生の記念碑

崎山毅先生の記念碑 |

心から

竹富を愛し

竹富に尽くされた

崎山毅先生を

仰ぎたたえて

この碑を建つ |

遠景

| この碑は、「波照間屋敷」敷地内に建立されています。崎山毅先生は八重山保健所所長を歴任されました。 |

|

17.ハニヤの由来の碑

ハニヤの由来の碑 |

ハニヤの由来

人頭税時代 毎年首里王府へ上納船を出す

ことになっていた。帆船当時は季節風を頼りに

一路平安を祈願するため、神司を伴う航海で

あった。その大役を命じられたのが、仲筋御嶽

の司登野原屋のマイチであった。

ところが、不運にも嵐に遭い中国に漂流した

中国の温情によって一命をとりとめたマイチは

幸いにも帰郷することになり、その際世話して

下さった方から無事に竹富島に着いたら「貴

方の家の西にある森に守護神を祀り信仰しな

さい。必ずや貴方の村は繁盛するでしょう」と

勧められ、印判を二つに割って互いに持ち

再開(*)を約束したと伝えられている。

以来、仲筋村の無病息災の神として村人から

信仰されている。

平成十一年九月吉日 献納

仲筋村出身者一同

(*)再開は再会の誤字と思われます。 |

遠景

| この碑は、仲筋村のハニヤ御嶽の境内にあります。(碑は写真の左側です。) |

|

18.仲筋村伝統芸能継承之碑

仲筋村伝統芸能継承之碑

|

演目

あぶじ狂言

種子蒔き狂言

天人狂言

はる屋の願い

組踊り父子忠臣

スル掬い狂言

タナドウ屋狂言

いも掘り狂言

たこ捕り狂言

鬼狂言

タノリャー

八人踊り

サングルロ

仲筋のヌベマ

マミドー

腕棒

仲筋村伝統芸能継承之碑には、16の芸能の演目が記されています。

この演目のうち、1番目の「あぶじ狂言」から10番目の「鬼狂言」までは狂言で、11番目の「タノリャー」から16番目の「腕棒」までが舞踊です。

原則として、狂言は男性、舞踊は女性が担当することになっています。

これらのうち、「あぶじ狂言」「種子蒔き狂言」「天人狂言」「タノリャー」は、種子取祭(タナドゥイ)における儀礼的な芸能であり、どんな悪天候の日でも毎年必ず奉納することになっています。 |

| この碑は、仲筋村のハニヤ御嶽の境内にあります。(写真手前側の碑) |

|

19.ミーナ井戸

記念物 ミーナ井戸

|

記念物 ミーナ井戸

ここを下った谷間に泉があった

往昔島人は この泉を飲料水として

用いたと伝えられている。 |

| これらの碑は、集落からアイヤル浜に向かう道の傍(右手側)にあります。 |

|

|

記念物ミーナ井戸

(右面)

竹富町教育委員会

(裏面)

建設昭和四八年二月二八日

(左面)

指定昭和四十七年八月三十日 |

|

|

(正面)

天降りめをと井戸ミーナカ

マリツ女神ソコツ男神

此の岩屋に住み岩の底を掘りて

●所の清水を湧かしめて使用された

これが竹富に初めての泉である

これ以来この井戸に降りる時は

二神への合図として小石を二個

投下して井戸水を使用する

習慣になっている(伝説記)

(裏面)

一九六四年八月十二日建立

株式会社竹富牧場 |

|

20.仲筋井戸(ナージカー)

仲筋井戸(ナージカー)の碑

仲筋井戸遠景

|

仲筋井戸(ナージカー)

その昔、仲筋村の村建ての神である新志花重成(アラシバナカサナリ)が飼っていた犬が、干ばつにもかかわらず尻尾を濡らしていたことで、発見された井戸と伝えられています。島人は、正月の若水や産湯としてこの井戸水を利用してきました。

一九七六(昭和五一)年に石垣島からの海底送水が引かれるまでは、飲料水の

供給源として利用されていた貴重な井戸でした。

Naji Ka(Nakasuji well)

Legend tells that Naji Ka was discovered long ago when Arashibana Kasanari's

dog, (kasanari is the deity who built Nakasuji Village), was found with

its tail wet, although the island was suffering from a drought. Water from

this well has long been used by islandsers to give newborn babies their

first bath, and as wakamizu (the first water drawn on New Year's Day).

It was also important for islanders as drinking water until 1976 when an

underwater pipe was laid to provide fresh water from Ishigaki Island. |

仲筋井戸

| 仲筋井戸は竹富小中学校の南側、水道記念碑の手前(左側)にあります。 |

|

21.水道記念碑

水道記念碑

碑文(表面)

|

水道記念碑

第五代沖縄開発庁長官

植木光教 書

竹富島は昔から水に恵まれず 島の人々

は専ら天水と旧式の井戸や縦堀式の井戸

を頼りに生活を営んできた 旱魃の時に

は石垣島や遠くは西表島から水を運ぶと

いう想像のつかぬ苦難と斗いながら生命

をつないできたのである

竹富町では 竹富島の水の解決を図るた

めあらゆる機会にあらゆる方面に根気

強く陳情を続けた 如何なることがあっ

ても幾多の困難を克服して切実な要求

である水道を実現しなければならないと

考えた

幸いにして 石垣市の深いご理解とご厚

情によって海底送水への計画が具体化し

悲喜こもごもの過程の中に待望の於茂登

の真水を引く恩恵に浴したことは聖代の

一大快挙であり無限の感慨にひたらざる

この海底送水の実現方についてご指導

ご協力をいただいた政府並びに県 石垣

市に対し満腔の敬意と感謝の意を表する

とともに この施設が永遠に島の発展へ

の礎となることを祈念する

昭和五十一年十月二十八日

竹富町 |

仲筋井戸(ナージカー)

| 水道記念碑はこの仲筋井戸(ナージカー)の南側向かいにあります。 |

|

(裏面)

|

水道工事の概要

一. 分水の地点 石垣市上水道

新川配水本管より分水

一. 石垣島

陸上送水管延長 二、五五二米

一. 送水ポンプ場 一式、石垣市新川舟蔵に設置

一. 海底送水管延長 四、二五一米

一. 竹富島

陸上送水管延長 一、二○三米

一. 高架配水池 容量九○トン

一. 竹富島配水管延長 四,一九七米

一. 工事着工 昭和五十年十月二十日

一. 工事竣工 昭和五十一年十月二十八日

一. 総工費 四億壱千九百八拾九万円

一. 工事発注者 竹富町長 瀬戸 弘

一. 工事施工者 日本鋼管株式会社

社長槙田久生 |

|

22.酒造所跡

酒造所跡

|

昭和二十一年六月

酒造所跡

副島一二

副島ひさ |

この碑は、竹富小中学校・校門のすぐ北側の道の、東側すぐそばにあります。

この碑がどういった云われのものかは、よくわかりませんが、現在では、竹富島に酒造所はありません。 |

23.上間廣起先生の碑

上間廣起先生の碑

|

上間廣起先生は、明治十九年竹富島に生まれ、八重山島高等小学校を卒えると、郷里竹富校で教鞭をとり子弟の教育に精進した。そのかたわら島の生活向上のため、旧来の風俗習慣等の改善に尽力した。

大正九年普通町村制施行による新制度の間接選挙に際し、官尊民卑思想の強い中に見事当選を果し初の民選村長となった。村長を二期勤め、勇退後も村会議員として村政に貢献した。その主な業績は

竹富村内の各小学校に高等科の併設と、学校後援会の結成 ○青年のための補習学校を各学校に開設 ○敬老会の創設 ○稚蚕飼育場の建設 ○農林・水産・畜産業の振興 ○優良村長として県の嘱託を受けて本土先進県の視察 ○竹富同志会の設立 ○大舛桟橋を中心にした防潮防風林の造成 ○製糖工場の建設 ○仲筋井戸の改修 ○芭蕉工場の設置 ○忠魂碑の建立 ○各種団体、官公庁より数多くの感謝状、表彰をうけた。

今日の竹富町の発展の礎石は、上間廣起先生の全身から溢れる郷土愛と、卓越した先見の明によるものが大きい。ここに初代民選村長の業績を広く顕彰し後世に伝えるため、旧竹富村役場を見渡すゆかりの地に先生の胸像を建立する。

昭和六十二年七月吉日

竹富村初代民選村長

上間廣起生誕百年記念事業期成会 |

上間廣起先生の胸像と碑

|

24.新おきなわ観光名所選定碑

新おきなわ観光名所選定碑

|

新おきなわ観光名所

第4位

竹富島の町並み

1995年4月15日認定

沖縄郵政管理事務所

沖縄県

沖縄ビジターズビューロー |

竹富島の町並みは、昔ながらの沖縄らしい姿を保ち続け、国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されています。

この碑は、なごみの塔のある赤山丘の南側にあります。 |

25.なごみの塔 登録有形文化財の碑

26.赤山丘の設置に至るまで

27.星見石ノ由来

星見石

(反対側から)

| 星見石には穴が空けられていますが、この穴を利用して天体観測していたようです。 |

|

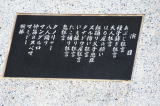

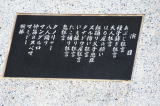

星見石ノ由来

往[古ハ暦ナク]草木ノ緑ノ模様

星ノ出没ノ模様等デ春夏秋冬

ノ季節ヲ定メ以テ作物ヲシタト言フ

※ 2010.11時点では[ ]内の文字は消えていましたので、過去の資料から補足しておきました。

※ かつて、八重山では時節を知るのに、草木の成長、星の位置等が重要な役割を果たしていました。

星見石では群星=昴(スバル)の位置により時節を把握していたようで、今でも八重山のいくつかの島では、これと同様の星見石を見ることができます。

※この星見石はもともとここにあったのではなく、島の畑の中にあったものを移動させたものだそうです。 |

遠景(赤山丘)

| 星見石はなごみの塔の下(写真の左手下)にあります。 |

| 由来は、星見石の表面にコンクリート(モルタル)が塗られその上に書かれています。 |

|

28.重要無形民俗文化財指定証書の碑

重要無形民俗文化財

指定証書の碑

|

第九十六号

重要無形民俗文化財指定証書

竹富島の種子取

竹富島民俗芸能保存会

文化財保護法第五十六条の十の

規定により重要無形民俗文化財

として昭和五十二年五月十七日文部大臣に

より指定されました

昭和五十二年五月十九日

文化庁長官 安嶋 彌 |

世持御嶽前

| この重要無形民俗文化財指定証書は、種子取祭の主舞台となる世持御嶽前の広場に向かって建てられています。 |

|

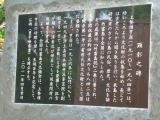

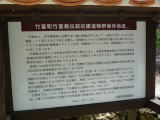

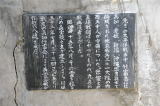

29.竹富町竹富島伝統的建造物群保存地区

竹富町竹富島伝統的建造物群保存地区の説明看板

|

竹富町竹富島伝統的建造物群保存地区

竹富島は、日本最南端に位置する八重山諸島の中にあって、北緯24度18分55秒、東経124度06分06秒に位置し、面積約5.4km2の楕円状の島の中心部にまとまって三つの集落域(東集落=アイノッタ村・西集落=インノッタ村・仲筋集落=ナージ村)を成しております。

竹富島は住民による町並み保存の取り組みにより、伝統的建造物群及び周辺の環境が地域的特色を顕著に示しているものとして昭和62年4月28日に「重要伝統的建造物群保存地区」の選定を受けております。

集落には白砂の道がはしり、石垣と屋敷林で囲まれ屋敷には赤瓦屋根の民家が建ち並ぶ伝統的な集落景観を今に伝えております。

一戸一戸の屋敷は、珊瑚石灰岩のグック(石垣)を150cm前後の高さにめぐらし、屋敷の中央部にフーヤ(主屋)が建ち、その西隣に炊事棟のトーラが位置しております。南面した屋敷の入り口部分には石積み、植栽によるマイヤシ(ヒンプン)が設けられ、屋敷の空間構成を果たしております。建物は主に、木造(貫屋造)・平屋の構造で赤瓦葺き漆喰塗り、茅葺きの寄棟造りで沖縄固有の景観を残しております。

竹富町では、こうした町並みを後世に継承するため「竹富町歴史的景観形成地区保存条例」に基づき竹富町の伝統的な集落景観の保護保存に努めております。

平成20年10月 竹富町教育委員会 |

説明看板外観

|

30.環境保護と伝統文化の継承

環境保護と伝統文化の継承

の説明看板

|

環境保護と伝統文化の継承

石西礁湖(セキセイショウコ)と呼ばれる美しいさんご礁の海域を含む竹富島全体が、一九七二年には国立公園に、一九七七年には種子取祭(タネドリサイ)が国の重要無形民俗文化財に指定されました。一九八七年には集落が国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

先人たちから受け継いだ自然環境と集落景観を守るために、「売らない」、「汚さない」、「乱さない」、「壊さない」、「生かす」という竹富島憲章を一九八一年に制定し、八重山上布(ヤエヤマジョウフ)や八重山ミンサーの染織の後継者育成にも務めるなど、環境と伝統文化の保存景勝を地域づくりの柱にしています。

Taketomi Island was designated a National Park in 1972, together with the

surrounding ocean called Sekisei Shoko, featuring beautiful coral reefs.

In 1987, in recognition of the communities' outstanding architectural features,

representative of Okinawa and southern japanese culture, the Japanese government

designated three local communities on the island Important Preservation

Districts for Groups of Historic Buildings. |

説明看板外観

| この看板は、仲筋村西の周回道路横、コンドイビーチへ行く道の途中にあります。 |

|

31.潮がれ浜の詩碑

32.山城善三先生の碑

山城善三先生の碑

|

島人よ

西塘精神

うけつぎて

とわに栄えよ

われ祈るなり |

|

|

山城善三先生の

御偉業を称える

や.八重山の初代頭職西塘生誕の地蔵元創設の竹富島生れ資性温厚人格円満頭脳明晰の師範卒業当年七十七

ま.真面目と優秀を買われ母校付属訓導より累進小学校長 県視学等を歴任し教育界に献身特に郷土研究も精進

し.終戦で帰郷区長から八重山民政府土木産業部長に抜擢 また公選初代竹富町長に当選離島の福祉繁栄に努力

ろ.論より証拠の実践家で沖縄遺族連合会沖退公連沖縄観光協会を設立し専務理事や幹事等の要職で永年尽瘁

ぜん.全琉の観光事業発展の功績で運輸大臣賞日本観光協会長賞を受賞観光案内手引には英和文その他多種発行

ぞ.造詣の深さから文化財保護委員長県史編纂審議会副委員長博物館運営公園審議の役職担い著書十指に及ぶ

う.受けられた勲五等双光旭日章の光栄と偉業顕彰に胸像建立伝記御出版は久子夫人の内助の功と郷土の誇り |

昭和四十九年三月建立

山城(旧姓与那国)善三先生顕彰会

(以下省略)

|

|

33.竹富島の民家

竹富島の民家の説明看板

|

竹富島の集落は、赤がわらの屋根 魔よけのシーサー 石灰岩の石垣 ひんぷん 福木の並木 サンゴ砂の道 草花の植込みなどで構成されています。この付近は、竹富島の伝統的なたたずまいを 今も色濃くのこしている地域の一つです。 |

この説明看板は、仲筋村のほぼ中央部・仲筋村伝統芸能継承之碑の近くの通りに設置されています。 |

34.「與那國清介翁」の碑 (八十八歳之胸像)

碑文

|

略歴

一 明治三十四年十一月二日竹富島に生れた

二 産業文化の基盤整備に盡力した

三 織物民芸品の振興功労者として

沖縄県知事より表彰を受けた

四 民俗芸能保持者師匠として活躍した

五 竹富町教育委員長竹富小中学校PTA

会長を長年務め人創りに専念した

六 竹富部落会長區長民芸館長牧野組合

長等長期歴任 かしくさやうつぐみど

まさる 精神を樹立した

七 竹富町町会議員選挙管理委員長として

活躍した

八 内閣総理大臣より叙勲瑞宝章の

栄誉に輝いた

父の偉業を讃え米寿の年を

心より喜び茲に胸像を建立す

一九八十八年(昭和六十三年)一月八日

子孫一同 |

| この碑は、東集落の東側・郵便局近くにあります。個人で建てられたものと思われます。 |

|

35.島守りの神 西塘様の碑

島守りの神 西塘様

|

島守りの神 西塘様

このお嶽は島の生んだ傑材西塘を祭る

西塘は明応九年(一五〇〇年)オヤケ赤蜂征討軍 大里親方

一行が竹富島巡視の折 その群を抜く才能を認められ

親方凱旋に際して中山王府に同伴されて法司官に仕えた

苦節二十五年の忠勤がかわれ数々の功績が報いられて

大永四年(一五二四年)西塘は八重山初代の頭職竹富大首里

大屋子に任命されて錦衣帰郷し島の南西端皆治

原に蔵元(行政庁)を創立して八重山政治の基礎をつくった

蔵元の跡は皆治原に現在も昔の俤をとどめている

国宝の指定を見た首里園比屋武お嶽の石門は西

塘の手によって築かれたものである |

裏面

この碑は、西塘御嶽に向って右側に建てられています。

【裏面文】

竹富壮年会建立

一九五七年一二月五日 |

|

36.うんむいの碑(ンブフル丘)

うんむいの碑

|

一.竹富島の村は、屋久島、徳ノ島、久米島、沖縄島

から祖神たちが渡って来て建てたと伝え

られている。

二.八重山が沖縄についたのは、一三九○年以後の

ことであるが、それ以前の八重山は、大和と

直接交通していたという。 毎年、夏至の

●●季節風が吹きはじめる頃になると島の

「神々」や「とんち」たちは、急いで大和旅に

上り、北流する黒潮の流れに北風の花が

チラホラ見えはじめる頃になると、大和

から穀物の種子や加治の資材等を満

載して竹どん島に帰って来たという。

神々の舟がヤラブ岬から現れると、村人

たちは島の北西の浜におりて、これを迎える。

このときの寿敬に「あ方から来る舟やわがいいぬと

んちま達だ。おやけ世ばたぼらる」と歌うのである。

積荷は浜伝いに南の「薦●●の浜」から小波本オガン

の小城場に運ばれ、ここで八重山の島々から集って来

た神たちに分配されたという。 このとき、島々の神た

ちが舟待ちしたところが、この「海森」(うんむい)である。

三.竹どん島の祖神たちは、彼等の貴重な体験から、

この国境の島々に残される子孫たちが、将来素

姓のことで隣りの高砂子の島に住むマライ

族と混同され、迷惑を蒙ることあるを予見して、

自分たちの出身地をはっきりと●筋に明示して

代々子孫に伝えている。隋書琉球國伝によ

ると推古天皇十六(六〇八)年に高砂子

の島で●久人が隋の朱寛の難にあっている

からこの●●人は竹どん島の屋久の祖●た

ちと何らかの関係があったと考えられる

●は判読のできない文字です。

|

碑の遠景

| この碑は石垣在仲筋会により1966年11月23日に建立されました。 |

ンブフル丘

| この階段を上ったすぐのところに碑が設置されています。 |

|

37.顕彰之碑(上勢頭亨翁)

顕彰之碑(正面)

同(裏面)

|

(正面)

あそびに学ぶ

ムーヤマの島

語りきわめて

未来ひらきし

上勢頭亨翁

(裏面)

顕彰之碑

上勢頭亨翁(一九一○~一九八四年) は、

幼いころより文化財の収集を始め、長じて

は古老たちから聞き取りを行い、来島した

研究者の方々に島の民俗、歴史、文化を語

り、竹富島を全国に知らしめた。

その成果は、『竹富島誌』二巻に著され、

蒐集館収蔵品約四千点のうち八四二点は

沖縄県第一号の有形民俗文化財として国

に登録された。

また、亨翁は一九三六年に仏門に入り、

一九四九年浄土真宗本願寺派喜宝院を創

設する一方で、芸能にも才を発揮し、狂言

や踊りの演者及び師匠として玻座間村の

後継者を育成した。

よって、全国竹富島文化協会は、上勢頭

亨翁の功績を讃え、生誕百年を記念して、

石碑(豊平峰雲書) を建立する。

二○一一年四月吉日 |

この顕彰之碑は、喜宝院蒐集館の前(鐘楼)の前にあります。

|

38.顕彰之碑(有田家)

顕彰碑

|

顕彰之碑

ここ、西屋敷三九六番地、三九七番地の二筆は、有田静吉氏の

御厚意により、竹富公民館に寄贈されたものである。

今日の種子取祭の隆盛を見るとき、有田家一門の篤志を末永く

顕彰するものである。

平成十三年十一月

竹富公民館

|

この顕彰碑は、世持御嶽敷地内のトイレ横(南側)に建てられています。

|

39.竹富の歌碑

竹富の歌碑

|

かしくさや

うつぐみど

まさる

|

喜宝院蒐集館の向かい、水牛車の「新田観光」の敷地の隅にある歌碑です。 |

40.頌徳碑(竹盛氏)

頌徳碑

|

頌徳碑

竹盛佐賀翁は明治十一年(一八七八) 十月

四日竹富島に生れ昭和三六年(一九六一) 十月

三日歿するまで島の各役職を勤め特に

土木建築・農畜産業の発展に貢献

した外・民間医療家として島民の保

健衛生に尽した功績は顕著でありま

す 依ってその功績を永遠に記念す

るため之を建立する

昭和五二年十一月竹富部落会 |

この碑は、「いんのた会館」の裏側に建てられています。

|

41.こぼし文庫贈呈記念碑

贈呈記念碑 (正面)

同(裏面)

|

(正面)

贈呈

こぼし文庫

沖縄に照らされて

昭和四七年五月一五日

岡部伊都子

(裏面)

(有)沖縄国際海運

社長 上勢頭保 |

こぼし文庫

| この碑は、世持御嶽近くのこぼし文庫敷地内(入って左手側)に設置されています。シーサーの左耳と尾が欠けています。 |

|

42.竹富島のこころ(民宿泉屋)

竹富島のこころ

|

竹富島のこころ

輝かしい自然と礼儀正しい人々が

仲よく美しく暮らしている竹富島です

草も木も鳥も獣も海も砂も魚たちも

みんな生き生き

お互いにこのきよらかな環境を

大切に大切に愛しみましょう

人間らしさをたずねる旅

島の文化財や壺やかめなどを尊び

島を傷つけ汚さないよう

珊瑚や魚貝を守りましょう

あなたのおもいでに竹富島の

こころが熱く長く生きるでしょう

竹富島を生かす会 |

民宿泉屋

この文章は、泉屋の別棟(入って左手側)の前の、小さな黒御影石に記されています。

そしてこの文章は、こぼし文庫を贈呈した岡部伊都子さんが、島の人たちの協力で出来上がった家で最初に書いた原稿だそうです。 |

|

43.竹富町民憲章

竹富町民憲章

|

竹富町民憲章

日本最南端の町に住む私たち竹富町民は、町民としての

誇りをもち、力をあわせて住みよい豊かな町づくりへの

願いをこめ、この憲章をさだめます。

一、私たちは、島の伝統文化を守り、礼儀正しく、だれに

も親切にします。

一、私たちは、町を美しくし、社会のきまりを守り、秩序

正しい生活をします。

一、私たちは、教養を高め、教育を重んじ、次代をになう

子弟の育成につとめます。

一、私たちは、青少年に夢を、おとしよりに安らぎを、健康で

幸せな家庭、平和で明るい社会をつくります。

一、私たちは、島の特性を生かした経済の開発、文化の

向上につとめます。 |

竹富町民憲章看板 遠景

| この看板は西塘御嶽の向いにある「竹富島まちなみ館」入口にあります。 |

|

44.世持御嶽拡張顕彰碑

顕彰碑 碑文

|

顕彰碑

ここ一帯は島の由緒あるところ

である

竹富公民館では伝統の種取祭

行事を考慮して狭隘にある世持

お嶽神域を拡張する計画を立て

実現を期することにした

しかし用地取得整備等に多額

の資金を必要としその捻出を一

般に仰ぐことにしていた

ところで左記愛郷クラブ員一

同がこの計画に全面賛同して旧

竹富村役場敷地(二百二十五坪) を

買収 美化整備を行い本公民館

に無償提供した

よってこの尊い篤志を感謝し

てこれを顕彰する

昭和四十三年十一月十六日

竹富公民館

愛郷クラブ員

上間清亨 宮平良清 瀬戸 弘

崎山 毅 小堂達雄 宇根栄孝

有田 利 山森正治 新哲 次

根本精能 瀬戸 淳 大山昭雄 |

顕彰碑 遠景

| この碑は、愛郷クラブ員が 世持御嶽に土地を寄贈したことを記念したものです。 |

|

45.敬老席

敬老席の碑

|

(正面)

敬老席

(右面)

在郷軍人建設

(左面)

大正八年九月十八日竣工 |

この碑は、清明御嶽敷地東側(竹富小中学校北側)に設置されています。

|

46.自然と人間の碑

自然と人間の碑

|

自然と人間

※この碑は、上勢頭亨氏の直筆で、ドライバーで文字を彫ったものだそうです。

|

同 遠景

|

47.石馬

石馬

|

石馬ノ由来

昔美佐志村ニ阿主ト云フ

村ノ子供達ヲ集メテ此ノ馬ニ

阿主曰●偉人ハ大馬ニ●●

巡●●●●・・・

達●●●●・・・

ナレト教訓サレタト言フ

美佐志村ニ有ツタモノヲ会

員ノ力ニヨツテ一九五七年三月

公園ニ移サレタ

●は判読のできない文字です。

|

| 石馬は、赤山丘のなごみの塔の下にあります。碑文は写真左下にあります。 |

|

48.仲盛清翁顕彰碑

仲盛清翁顕彰碑

|

(上段)

仲盛清翁顕彰碑

(下段)

�碑文

仲盛清翁は竹富島の神司仲盛家に生を承けて育ち島守

りの神である六山、八山の御嶽を信仰するは勿論敬神

宗祖の念厚く又愛島心に富み歳八十を過ぐるも斯道に

尽された功績は数限りなく続いた時正に大東亜戦争の

勃発と終戦を迎えるに伴い時代の流れは人口の過疎化

が進み竹富島の畑地は荒廃し各地に散在する祖先墓は、

ギンネム林に被れ墓参困難となりつ々あることに痛く

心を悩まされ自己の所有地である田真原の原野地番二

三一五、面積二反六畝二歩を墓地として東支会に寄贈

され墓地の集結を図られた斯の如き遺徳は後輩をして

祖先宗拝の念を深からしめ、こよなく島を愛せしむる

ものであり教育に及ぼす影響誠に大なるものがありま

す、仍ってこ〃に翁の遺徳を永く後世に傳えるため顕

彰の碑を建立する所以であります。

明治二十一年十一月五日生

昭和四十七年十一月五日

板石寄贈西盛洋光

碑文起草と揮毫西盛佳美

碑建立者竹富東支会 |

碑文プレート

| この碑は集落から東桟橋へのホーシミチの東側にあります。 |

|

49.放送台

放送台の碑

|

(裏面)

一九五一年八月二十八日竣工

総工費 二万円

工事担当 東壮年会

石工 赤山真津

長堂保久利

| 放送台は、竹富郵便局の西側にある高さ5mほどの石灰岩を積み上げたものです。 |

|

放送台

|

50.平和の鐘

平和の鐘

|

高那マツ八十五歳生年祝記念平和の鐘

梵鐘讃歌

この鐘の音が西塘の森か

ら四方に鳴りわたるとき

すべての争いが止み諸人

の浄き平和の祈願が叶え

られ心に理解と融和と安

らぎが生まれますように

夕げにおとづれるこの鐘の

音をきくとき老たる身にも

病める心にも静かなよろ

こびが生まれますように

この島を往き来するすべ

ての者が安全で健やかで楽

しい日々でありますよう

に

そしてこの世に風と光と

緑と人間が久遠にあるか

ぎりこの島は栄え平和と

愛と敬母の梵鐘讃歌が

鳴りわたりますように

合掌

滋賀縣愛知郡湖東町

鑄匠 黄地佐平謹鑄

昭和四十九年十二月吉日寄進 四男 英信

妻 和子

|

平和の鐘

この鐘は、高那英信、和子氏によって、高那マツ氏85才生年祝記念で寄進・設置されたものです。

西塘御嶽から赤山丘(なごみの塔)向けに歩いた右側にあります。 |

|

平和の鐘 プレート

|

西塘御嶽 平和の鐘

昭和49年12月吉日

高那マツ八十五才生年祝記念

寄進 四男 英信

妻 和子 |

|

51.美崎御嶽の説明看板

美崎御嶽の説明看板

美崎御嶽

|

美崎御嶽(ミシャシオン)

美崎御嶽は航海安全・海上平安の

神として崇められています。

島の人々が、旅に出たり、帰って

きた時に祈願をしたり、感謝をする

御嶽です。

この先のミシャシ海岸は、かつては

島の主要な港として、大正年間頃ま

で使用されていました。今もガンギ

(桟橋)跡が見られます。

御嶽は神聖な場所なので、むやみに

立ち入らないでください。

Mishashi On is a deity of peace and safety at sea.

Here islanders offer a prayer when setting out on a journey, and give thanks

upon their return. At Mishashi, the coast beyond the On, there used to be a

major island port that was used until the early 20th century. The remains of the

gangi (pier) can still be seen there. The On is a sacred and is generally

off-limits to visitors. |

美崎御嶽前の海岸

美崎御嶽 拝殿

|

52.篤志顕彰之碑

篤志顕彰之碑 裏面

|

篤志顕彰之碑

前野長用 白保英喜 本盛 松 大山真知

根原蒲戸 野原加名 入里俊勝 野底徳重

大盛常幸 亀井秀功 阿佐伊昇 東門用智

辻長 栄 高峯 寛 富本 武 國吉真津

大山祐功

|

篤志顕彰之碑 正面

| この碑は、赤山丘なごみの塔の登り口の近くにあります。 |

|

53.忠魂碑

忠魂碑

|

(正面)

忠魂碑

(左側面)

工匠福岡留吉

(裏面)

大正庚甲歳三月建設

竹富村軍人優待会 |

忠魂碑 裏面

|

54.大豆翁頌徳碑

大豆翁頌徳碑

|

(正面)

頌徳碑

(正面から左側)

一九五一年六月二十八日建立竹富部落会

(裏面)

前我名釜夛翁の頌徳

一.文保十四年五月、本盛家に生れ幼少の頃から研究心に富んでいた

一.明治四十三年、小浜島から大豆の種子を取入大寒の季節に試作をはじめた

一.大正元年、小浜島から耕土を運んで大豆栽培の研究を重ねた

一.大正三年、播種期栽培法についての継続研究を完成し、冬至の季節

を適期として発表するとともに種子を配り、大豆作の普及奨励をした

昭和八年三月十五日、翁は大豆栽培に大きな功績を残して享年九十一才

で逝去された |

大豆翁頌徳碑 裏面

|

55.啓蒙台

啓蒙台

|

(正面)

大正八年(巳未) 五月三十日

啓蒙臺

高等小学校設立記念

(右面)

大山真津交友会寄奉

(裏面)

あずま会20周年記念事業於修復

昭和60 (乙丑) 5、12 |

| この碑は、友利レンタサイクルのお店の斜め前に建てられています。 |

|

56.凱旋記念碑

凱旋記念碑

|

凱旋 記念碑

初泉●井

外国●人●●●●十人

旭●千代の●●●●添●

●は判読のできない文字です。

碑文は、ほとんど読み取れないほど風化しています。 |

凱旋記念碑 遠景

|

57.竹富町出身戦歿者 慰霊之塔

竹富町出身戦歿者

慰霊之塔

|

竹富町出身戦歿者 慰霊之塔

(正面右側)

竹富町出身戦没者

[人名略]

(正面左側)

こゝはもや

汝が古里ぞ

帰りきし

みたま安かれ

この島とゝもに

(裏面)

一九六六年十一月二十二日

建立期成会長白保生雄

工事施工者大山貞雄

詠歌冨村致佑

遺族会長高嶺寛 |

竹富町出身戦歿者

慰霊之塔 遠景

|

58.大石隊戦没者 慰霊之塔

慰霊之塔

中央下部の碑文

|

(上部)

大石隊 戦没者 慰霊之塔

(中央)

戦没者 九名 名簿 (略)

(下部)

先きの太平洋戦争中、竹富島には

高知、愛媛、新潟、沖縄出身兵士で

編成された独立歩兵三〇一大隊の内

百五十人が守備についた。米軍との

直接戦闘はなかったものの、九名の

戦病没者をだした。

昭和四十五年八月その霊を祀る

ため喜宝院々主が建立し、さらには

五十二年七月、三十三回忌にあたり

戦友の高知竹富会により英霊名板が

作製入魂された。

(右石柱)

南無阿弥陀佛

(左石柱)

奉寄進

外村吉之介

|

慰霊之塔 遠景

| この碑は喜宝院蒐集館の裏側(玄関右手側奥)にあります。館長にお断りをして中に入らせて頂き撮影しました。 |

|

59.土地顕彰之碑

土地顕彰之碑

|

土地顕彰之碑

入里 俊勝

この碑は、サンゴを焼いて漆喰を造る場所だった所を、墓地として寄付したことを称えたものです。 |

土地顕彰之碑 遠景

| この碑は西パイザーシから西桟橋へ向う途中の左手・墓地の手前にあります。 |

|

60.健康モデル指定地区標示塔

健康モデル指定地区標示塔

|

竹富町字竹富

健康モデル指定地区

1970年3月

|

標示塔 遠景

| この塔は竹富東港の舟屋跡の反対側(集落に向って左手)に建てられています。 |

|

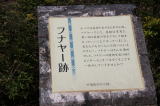

61.フナヤー跡

フナヤー跡説明板

|

フナヤー跡

かつては舟待ちをするための小屋、

フナヤーでした。屋根は藁葺き。

寒い日は屋根の藁を下ろして暖を

とっていいことになっていました。

来る人にも行く人にも待つ人にも

やさしい、フナヤーはそんな場所

でした。フナヤーの精神を受け継ぐ

ビジターセンターはすぐそこです。

一休みしていきませんか?

竹富島ゆがふ館

|

フナヤー跡 遠景

| 写真右手の石積みがフナヤー跡です。この説明板は「竹富島ビジターセンターゆがふ館」の入口にあります。 |

|

62.八重山島造船創業始祖之碑

八重山島造船創業始祖之碑

【表面】

【裏面】

|

【表面】

八重山島造船創業始祖之碑

島仲家

【裏面】

竹富島民部落民一同之建立

|

碑 遠景

島仲家

| この碑は仲筋集落の、ハニヤの先の十字路を東に行った左手側の民家(島仲家)の庭に建てられています。 |

|

63.紀元2600年記念碑

紀元2600年記念碑

|

紀元2600年記念

竹富青年團

※ 昭和15年に建立されたものだそうです。 |

碑 遠景

| この碑はなごみの塔に面したイナフクの角塀(中央下部)に埋め込まれています。 |

|

64.竹富町 竹富島の説明看板

竹富町 竹富島の説明看板

(木製)

|

竹富町 竹富島

重要伝統的建造物群保存地区 昭和六十二年四月二十八日選定

選定理由「伝統的建造物群及び周辺の環境が地域的特色を顕著に示しているもの」による。

竹富島は南島文化を代表する典型的な農村集落で次のような特徴を色濃く残しています。

●家の向きがほとんど南向きで二~四軒が一区画に切られています。

●ほぼ同面積の屋敷を珊瑚石灰岩の石垣で囲み周囲は福木等の防風林でめぐらしています。

●分棟づくりの主屋(フーヤ)と別棟(トーラ)は軒の低い屋根を瓦でふき、さらに漆喰で固めています。

●門を入ると趣向をこらしたマイヤシが結界の役目を果たした白砂の庭があります。

●年二回浜から砂を運んで道と庭にしきつめる習慣があります。

「かしくさや うつぐみど まさる」と今に伝わるこの協力一致の教えについて西塘様は竹富島出身で一五二四年に八重山統治の初代頭職となった人物である。1609年薩摩藩の侵攻後住民は明治三十五年まで続いた過酷な人頭税制のもとで苦しい生活を強いられてきました。それでも元来進取の気性に富み、一方では風土に根づいた伝統文化に誇りを持ってうつぐみの島を育んできました。

竹富島の住民は「売らない」「汚さない」「乱さない」「壊さない」「生かす」を基本理念として「竹富島憲章」を制定し種子取祭(たねどりさい)等多くの伝統行事をよく守り染織等伝統技術を生かした独自の地域作りに励んでいます。

文部省

竹富町

|

標示塔 遠景

| この看板は「竹富島まちなみ館」の敷地東側(西塘御嶽の南側)にあります。 |

| また、この看板は前述の「2.竹富島の説明看板」の基となった看板と思われます。 |

|

65.竹富島憲章

竹富島憲章の看板

(旧版)

|

竹富島憲章

私達は、祖先から受け継いだ伝統文化と美しい自然環境を誇り

「かしくさや うつぐみどぅ まさる」の心で島を生かし、活力あるも

のとして後世へ引き継いでいくためにこの憲章を定めます。

保全優先の基本理念

一、「売らない」 島の土地や家などを島外者に売ったり無秩序に

貸したりしない。

二、「汚さない」 海や浜辺、集落等島全体を汚さない。

三、「乱さない」 集落内、道路、海岸等の美観、島の風紀を

乱さない。

四、「壊さない」 由緒ある家や集落景観、美しい自然を壊さない。

五、「生かす」 伝統的祭事、行事を精神的支柱として民俗芸能、

地場産業を生かす。

私たちは、古琉球の様式を踏襲した集落景観の維持保全に

つとめます。

私たちは、静けさ、秩序ある落ち着き、善良な風俗を守ります。

私たちは、島の歴史、文化を理解し教養を高め、資質向上を

はかります。

私たちは、伝統的な祭を重んじ、地場産業を生かし、島の

心を伝えます。

私たちは、島の特性を生かし、島民自身の手で発展向上を

はかります。 |

碑 遠景

| この看板は「竹富島まちなみ館」の敷地東側(西塘御嶽の南側)にあります。 |

| この看板には、現在の竹富島憲章の基となった考え方が残されており、興味深いものがあります。 |

|

Page-TOPへ戻る

八重山の石碑・説明看板のページへ戻る

八重山豆事典のページへ戻る

TOPページへ戻る

Copyright (c) 2008.8 yaeyama-zephyr

写真の無断転載・使用を禁じます。

|